甦る古代金堂 慧日寺金堂の復元【第8回】 現地組み立て その2

3月上旬から始まった本組みが順調に進んでいます。第6回では、礎石(そせき)に柱を立て、それらを頭貫(かしらぬき)でつなぎ長押(なげし)で固めるという軸部の工程と、壁格子(かべごうし)の設置までをお伝えしましたので、今回はその後の状況を紹介します。

壁格子(かべごうし)が組まれた後、4月末から木工事と併行していよいよ壁工事が始まりました。

壁は大きく分けて荒打ち、中塗り、漆喰仕上げの三段階の工程を経て仕上げていきます。

第一段階である荒打ちでは、下地として壁土(かべつち)の団子を格子(こうし)に詰める作業を行います。

壁格子には、格子と壁土の絡みをよくするため、縄を巻きました。

格子には二分の縄を巻きます 壁土(かべつち)に藁(わら)スサを混ぜます

この状態でしばらく乾燥させます 格子(こうし)一つ一つに荒土を詰めていきます

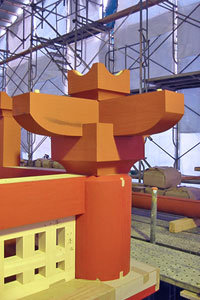

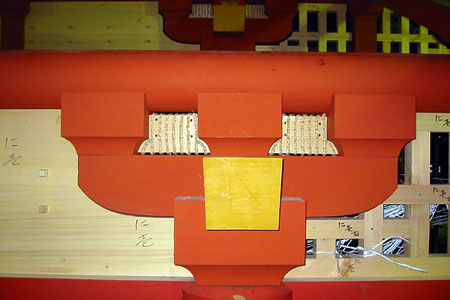

軸部の組上げが終わると、柱上には組物が設置されます。

組物は、軒を支える軒桁(のきげた)を支持し、それにかかる屋根の荷重を分散して柱に伝えるための重要な役目をもっています。主に斗(と)と肘木(ひじき)と丸桁(がぎょう)から構成されていますが、小さな部材を複雑巧妙に組み合わせて作られており、軒の出を伸ばすために様々な形が生み出されました。

復元金堂では、平三斗(ひらみつど)を採用しています。

1.柱上の大斗(だいと) 2.柱間には間斗束(けんとづか)を入れます

3.大斗(だいと)の上には 肘木(ひじき)を置きます

4.その上にさらに軒桁(のきげた)を 受ける巻斗(まきと)を乗せます

軒桁を支える平三斗(ひらみつど)

工事現場を公開しています

史跡を訪れた方々に工事現場をご覧いただけるように、素屋根の一部に公開スペースを設けました。写真を掲示して、進ちょく状況なども紹介しておりますので、是非ご来跡下さい。

【公開日時】

月曜日~土曜日の作業実施日に限ります

午前8時半から午後5時

素屋根東側の進入路から入場ください