○磐梯町児童福祉法施行細則

平成28年11月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

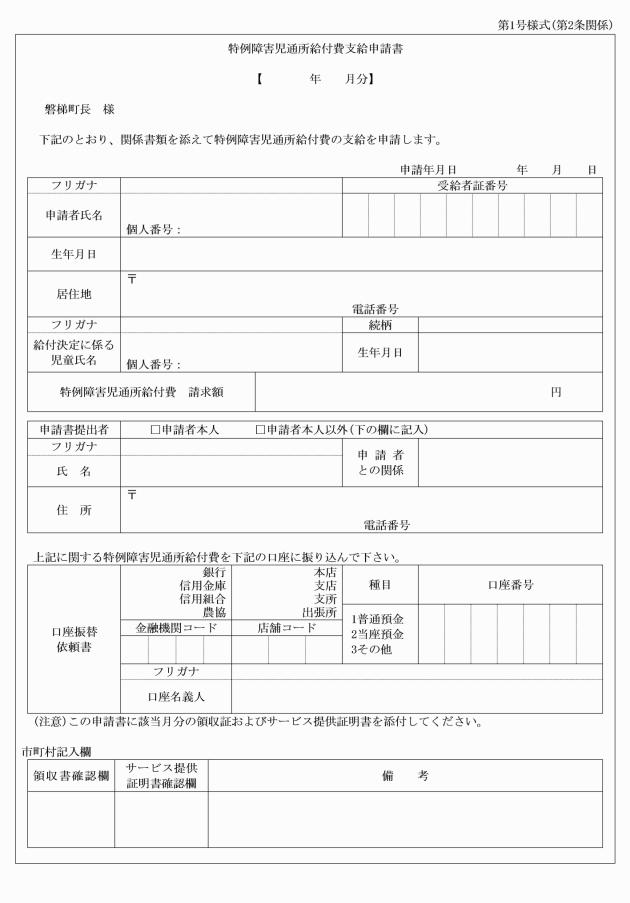

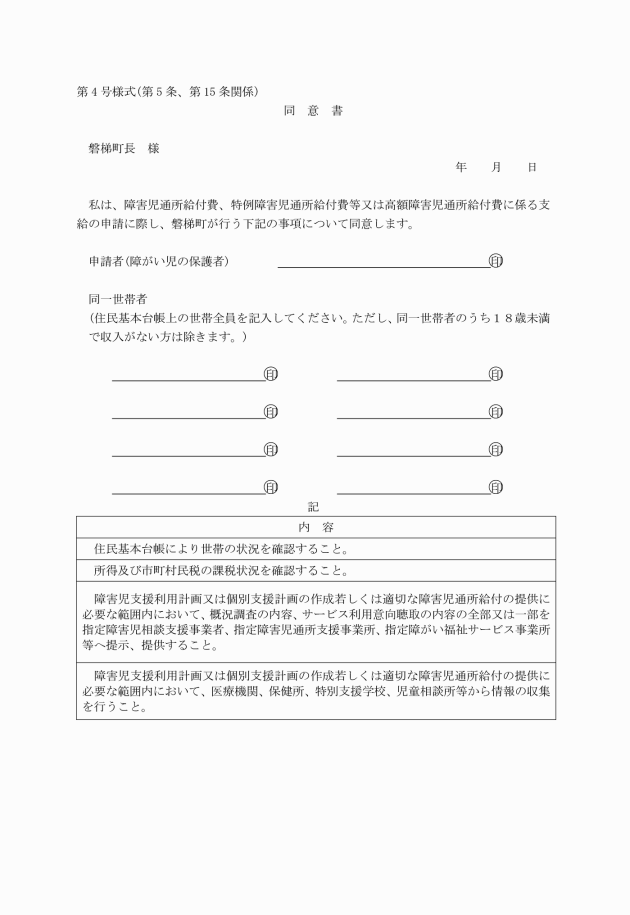

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第2条 省令第18条の5に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第1号)とする。

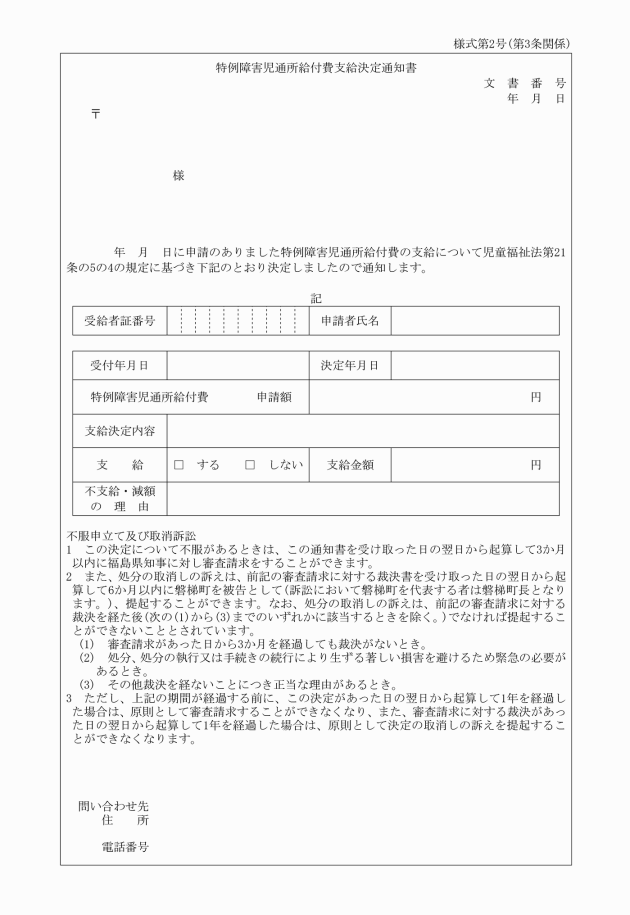

(特例障害児通所給付費の支給決定等)

第3条 磐梯町長(以下「町長」という。)は、法第21条の5の2に規定する特例障害児通所給付費(以下「特例障害児通所給付費」という。)の支給の可否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第4条 法第21条の5の4第3項の規定により、町が定める特例障害児通所給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた同項各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ政令第25条の2各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

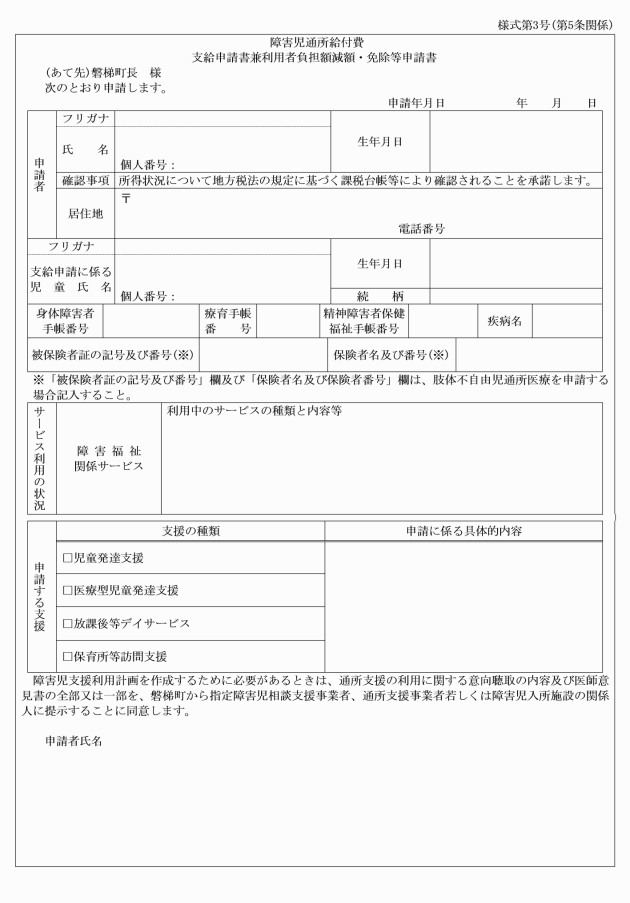

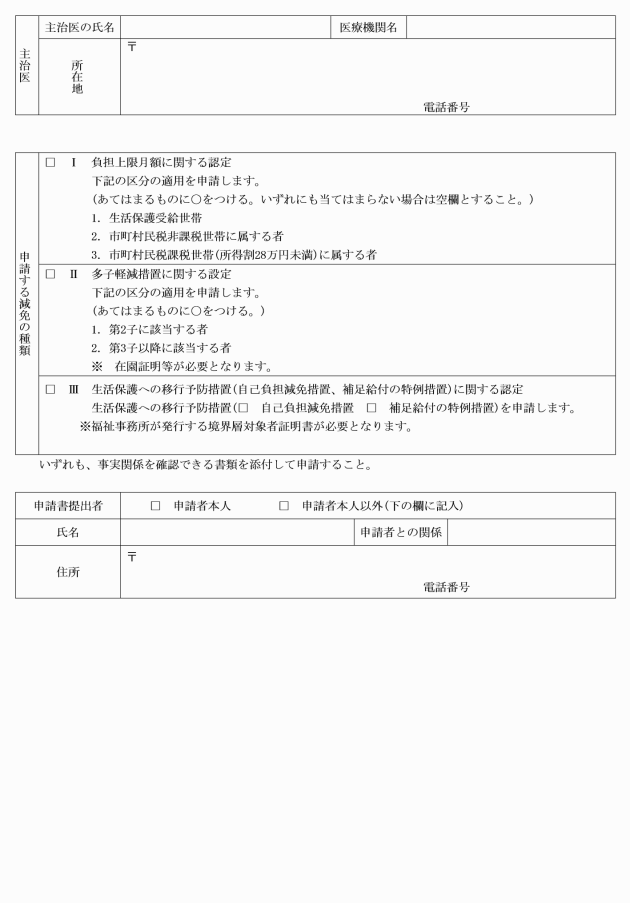

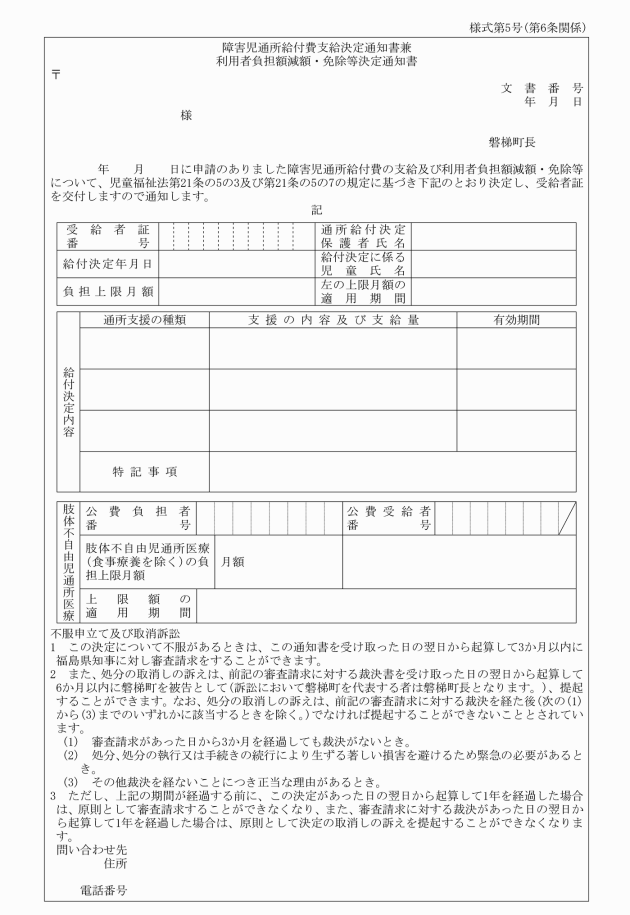

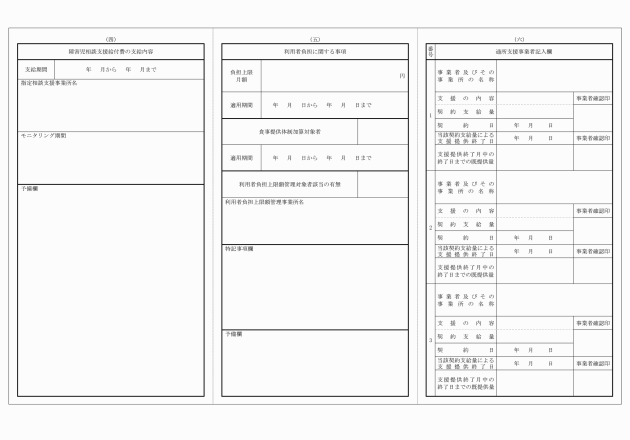

(障害児通所給付費の支給申請等)

第5条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第3号)とする。

(支給量の基準)

第7条 法第21条の5の7第7項に規定する支給量の基準は、町長が別に定める。

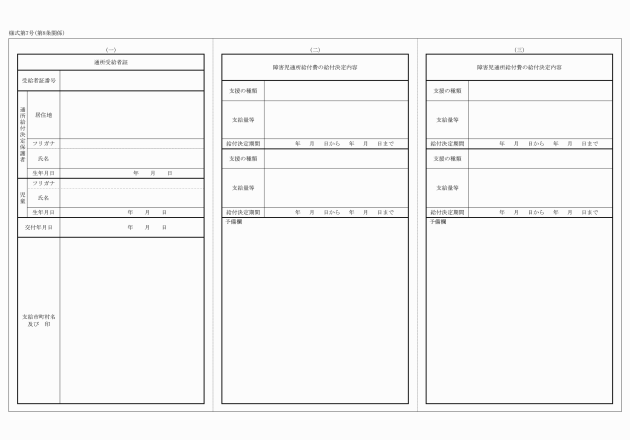

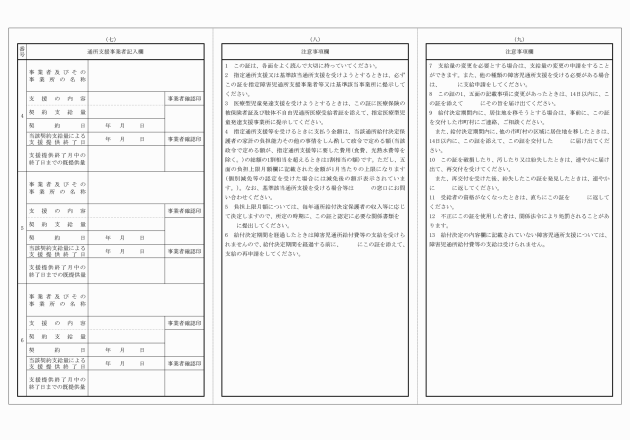

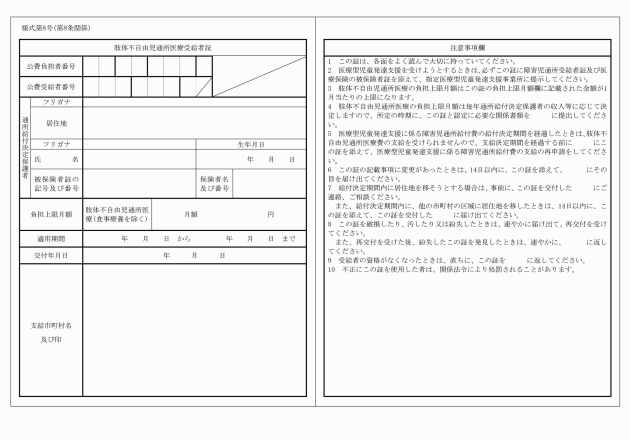

(通所受給者証)

第8条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、通所受給者証(様式第7号)とする。

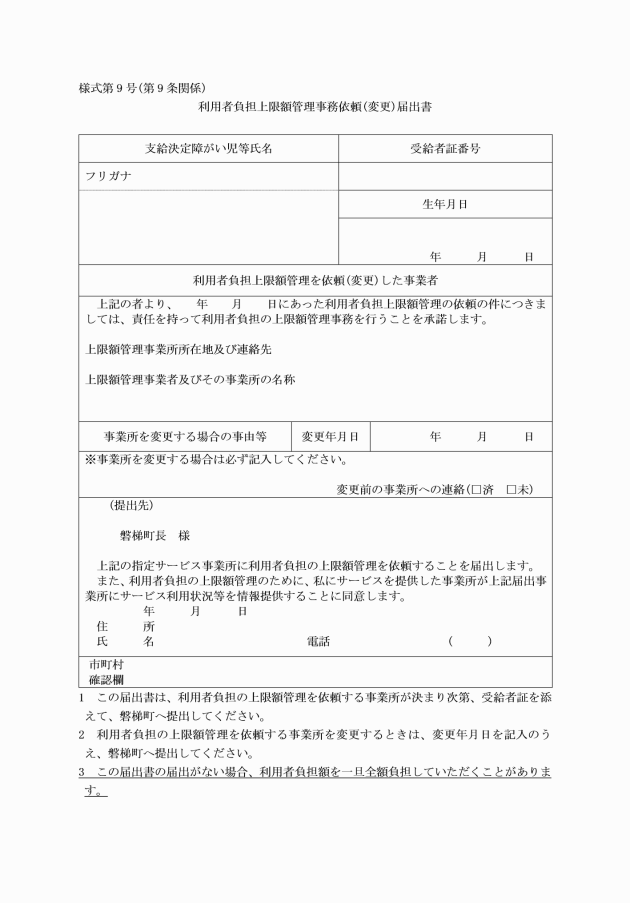

(負担上限額の管理)

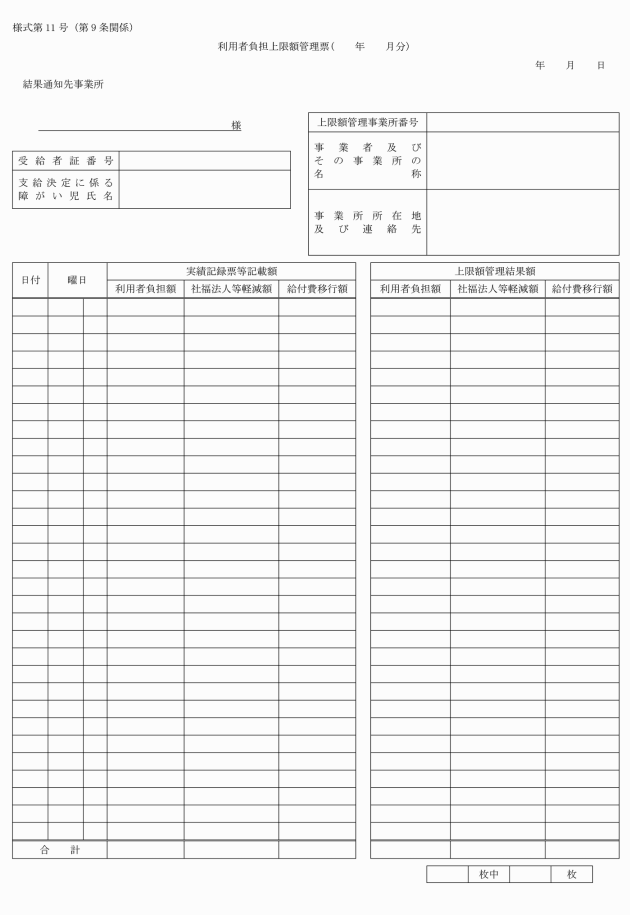

第9条 町長は、第6条に規定する障害児通所給付費の支給の決定(以下この条において「支給決定」という。)を受けた法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者であって、その者の1月当たりの支給決定に係る同条第1項に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)に要する費用及び次条の規定による支給決定の変更に係る障害児通所支援に要する費用を合算した額が政令第24条各号に定める区分に従い当該各号に定める額(以下この条において「負担上限額」という。)を超えると見込まれるもの(以下この条において「上限額管理対象者」という。)に対して、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(様式第9号。以下この条において「届出書」という。)を交付するものとする。

2 上限額管理対象者は、障害児通所支援の支給について契約した法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等(以下「指定障害児通所支援事業者等」という。)に届出書に必要事項を記載したものを提出し、負担上限額の管理を依頼するものとする。

3 前項の規定による依頼を受けた指定障害児通所支援事業者等(以下この条において「上限額管理者」という。)は、上限額管理対象者から提出された届出書に必要事項を記載し、当該届出書を町長に提出し、町長の確認を受けるものとする。

4 上限額管理者は、上限額管理対象者が上限額管理者以外の指定障害児通所支援事業者等(以下この条において「他事業者」という。)から障害児通所支援の支給を受けている場合にあっては、他事業者に上限額管理者となった旨を速やかに報告しなければならない。

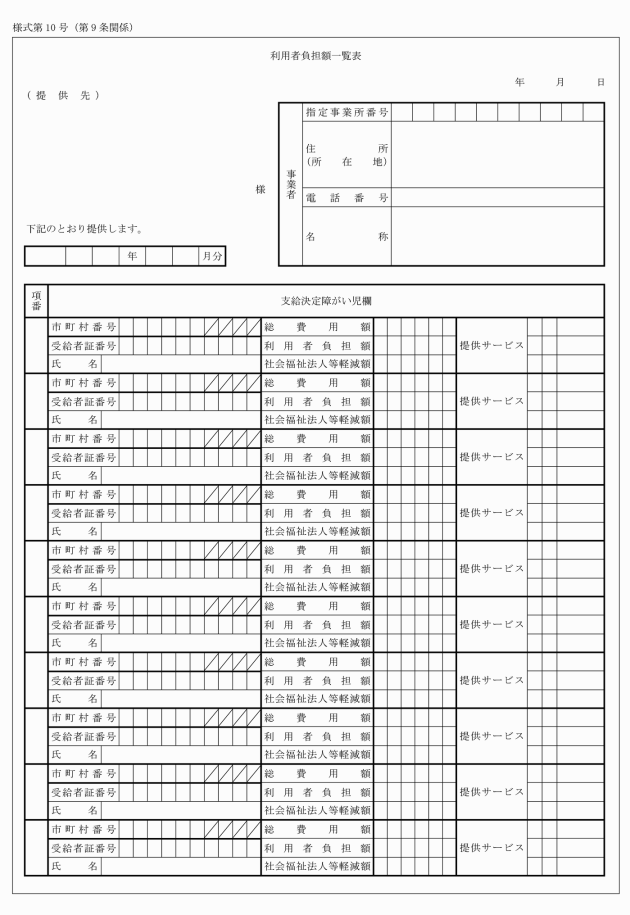

5 他事業者は、上限額管理対象者に提供する障害児通所支援について、利用者負担額一覧表(様式第10号)を作成し、上限額管理者に提出しなければならない。

7 町長は、上限額管理対象者が負担上限額を超える額を納入したときは、その超える額に相当する額を還付する。

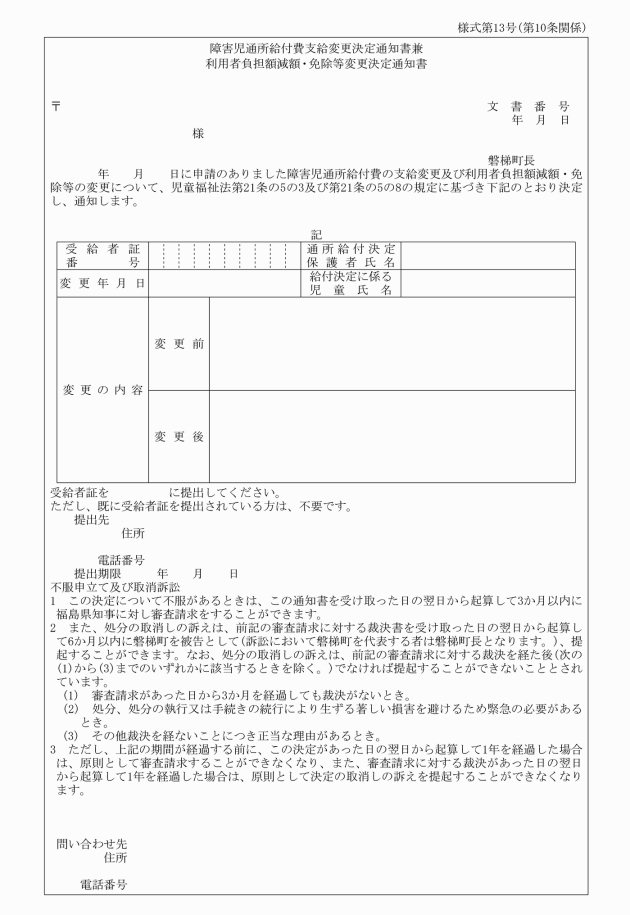

(支給決定の変更申請等)

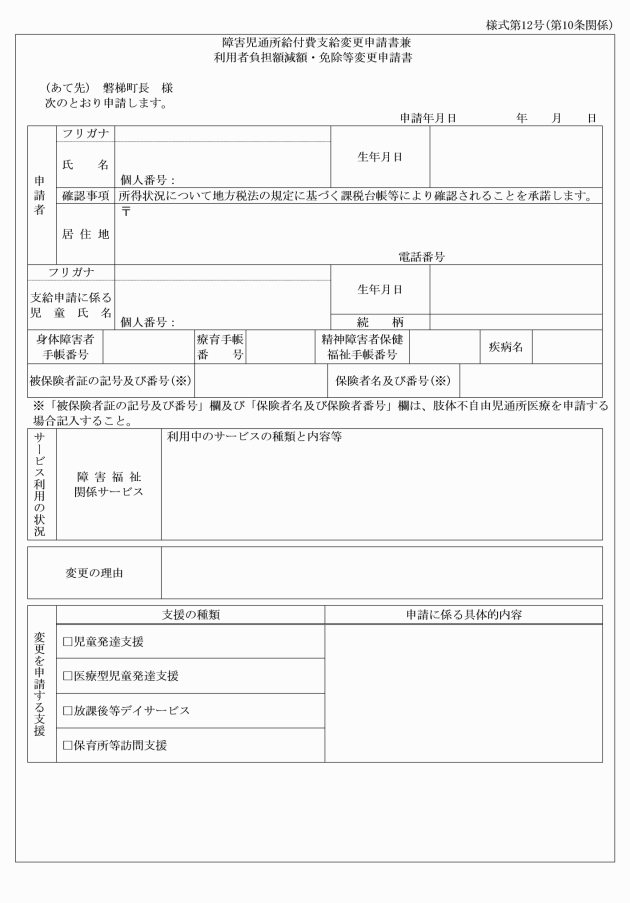

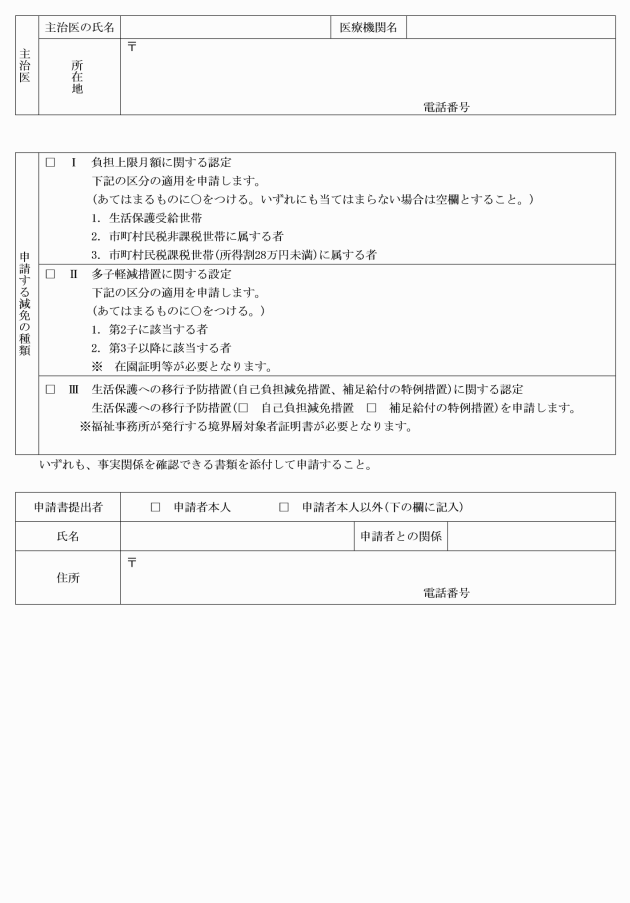

第10条 省令第18条の21に規定する変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第12号)とする。

2 町長は、法第21条の5の8第2項の規定により通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

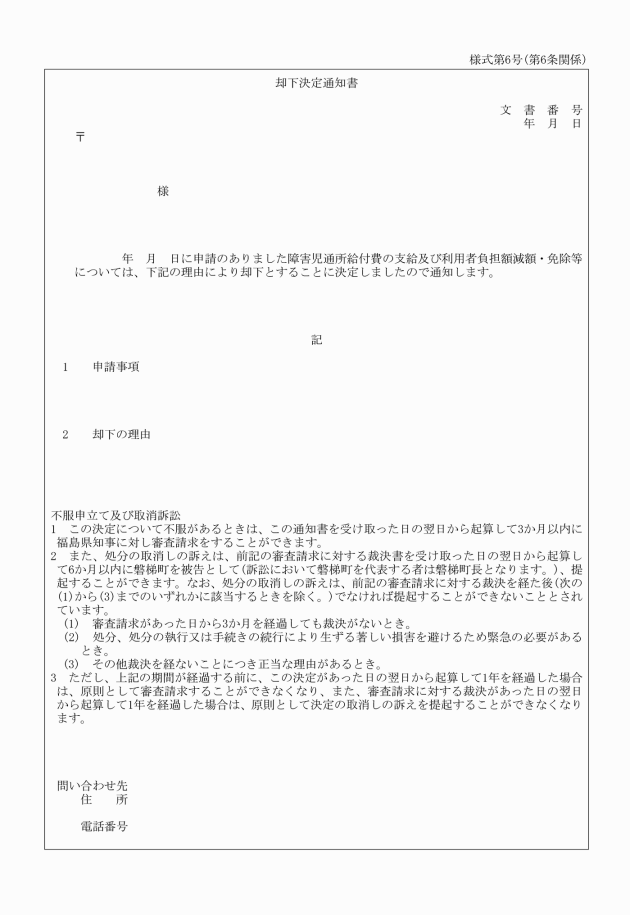

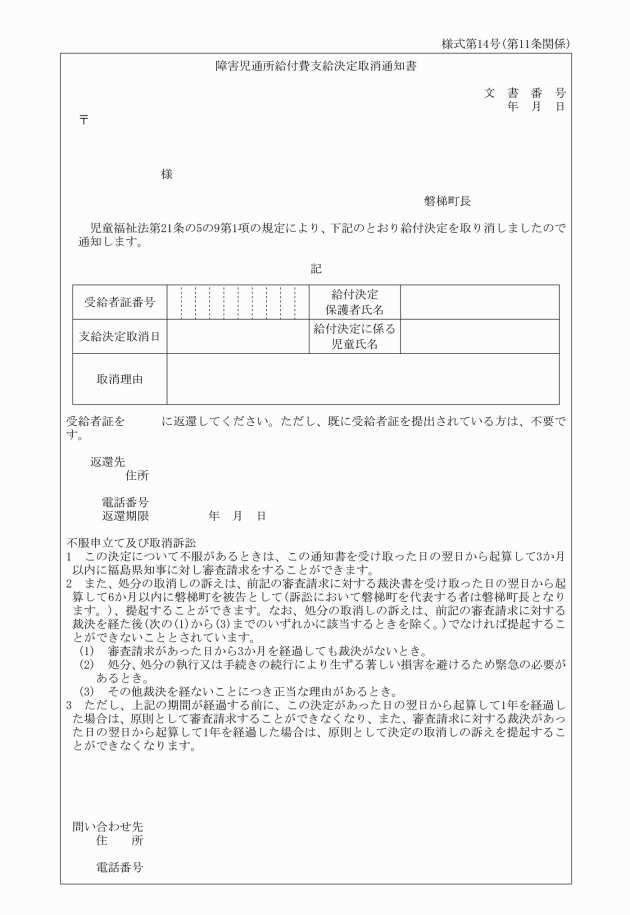

(支給決定の取消通知)

第11条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第14号)により、当該取消しを行った者に通知するものとする。

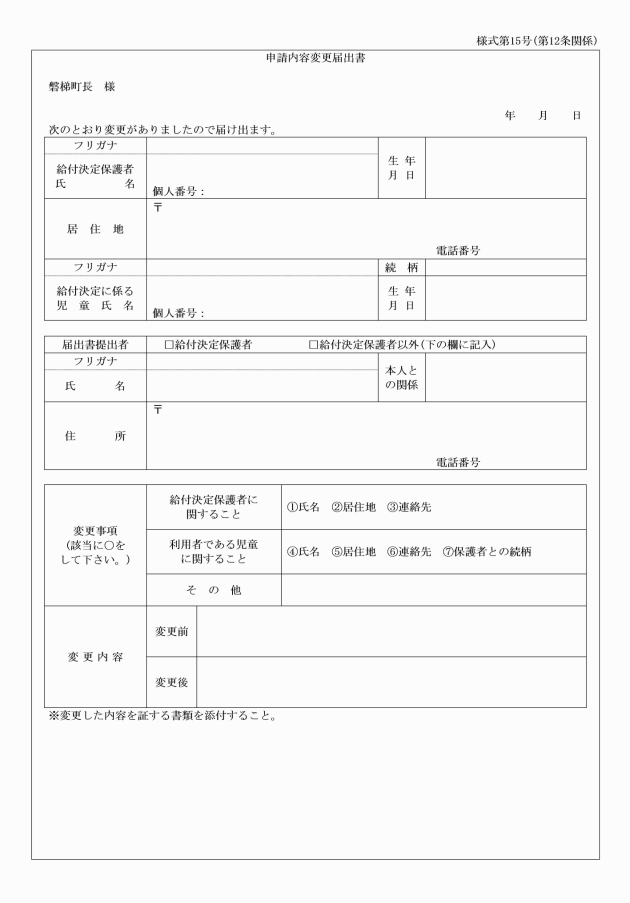

(申請内容の変更届出)

第12条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、次に掲げる事項を変更したときは、速やかに、町長に申請内容変更届出書(様式第15号)により届け出なければならない。

(1) 通所給付決定保護者の氏名、居住地及び連絡先

(2) 障害児通所支援を利用する児童の氏名、居住地、連絡先及び保護者との続柄

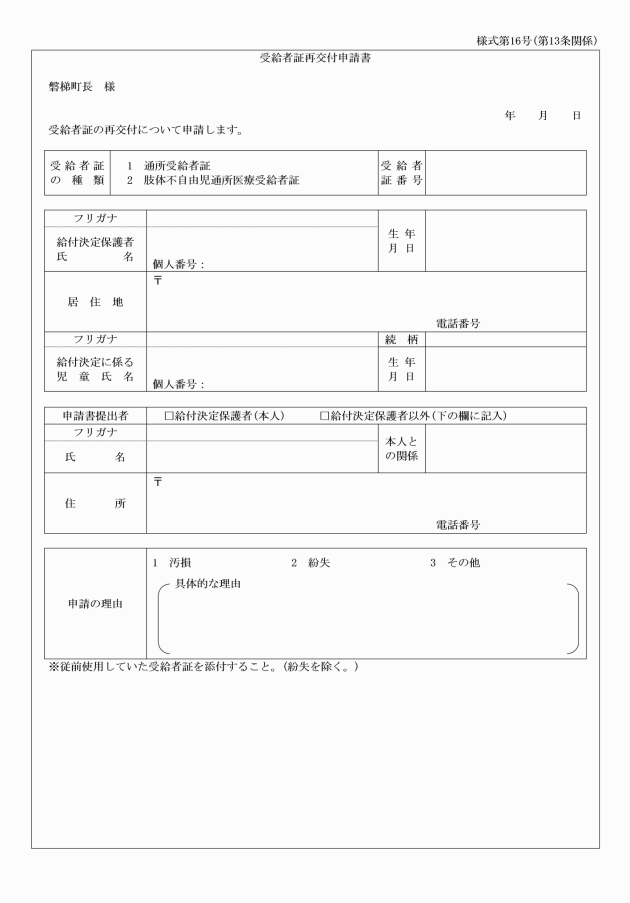

(通所受給者証の再交付申請)

第13条 省令第18条の6第9項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第16号)によるものとする。

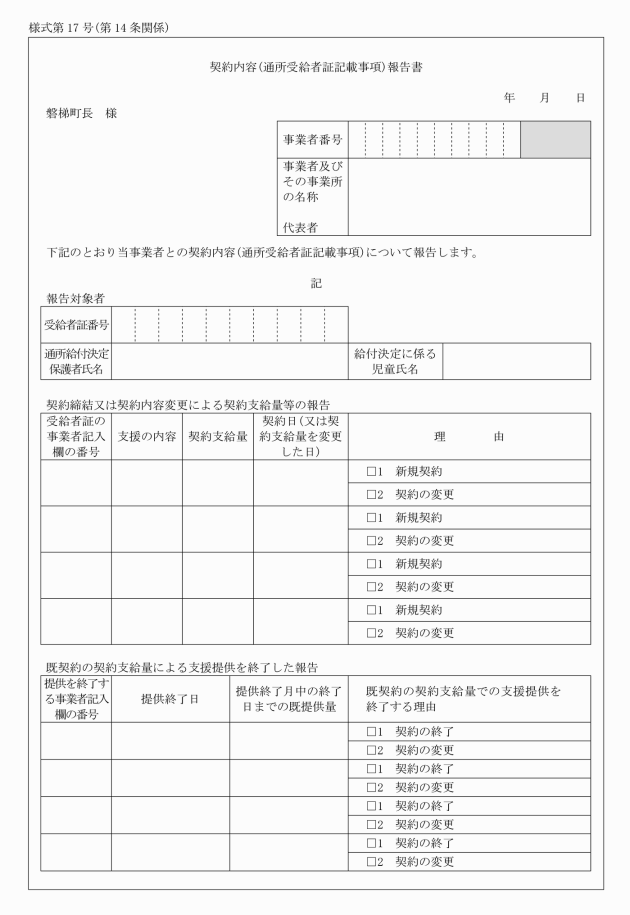

(契約内容報告書)

第14条 指定障害児通所支援事業者等は、法第21条の5の3に規定する指定通所支援の提供に当たっては、当該支援を受けようとする者の保護者と契約を締結するものとし、契約締結後、遅滞なく当該契約の内容について契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第17号)により、町長に報告しなければならない。

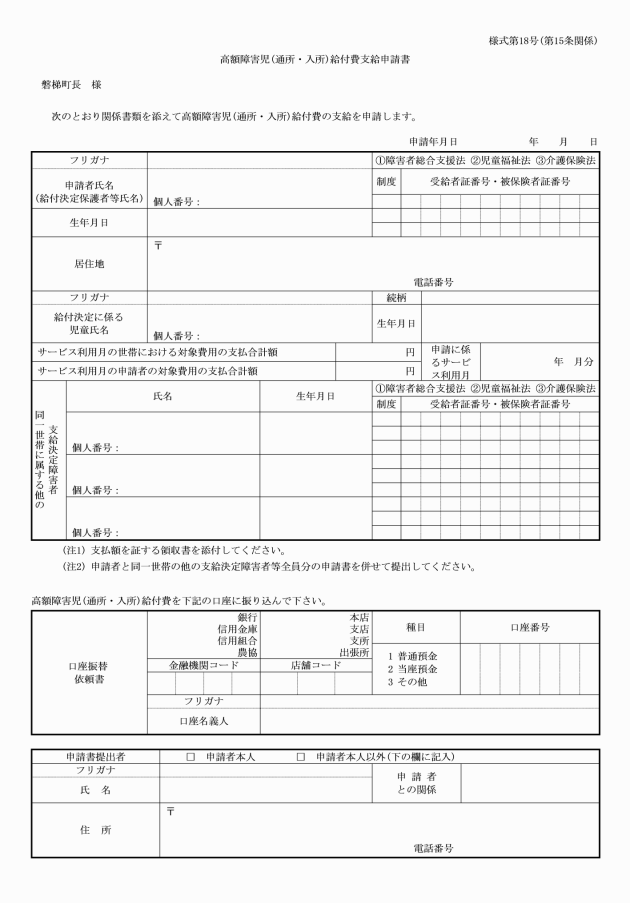

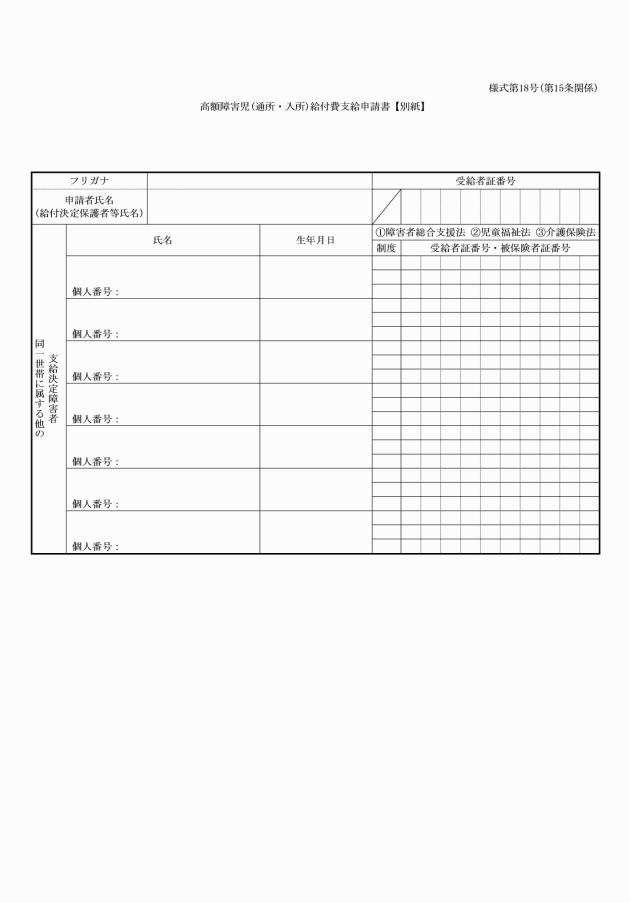

(高額障害児通所給付費の申請等)

第15条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第18号)とする。

2 前項の申請書には、省令第18条の26第1項第2号及び第3号に掲げる負担額を証する書類を添付しなければならない。ただし、同意書を提出した者にあっては、当該書類の添付を省略することができる。

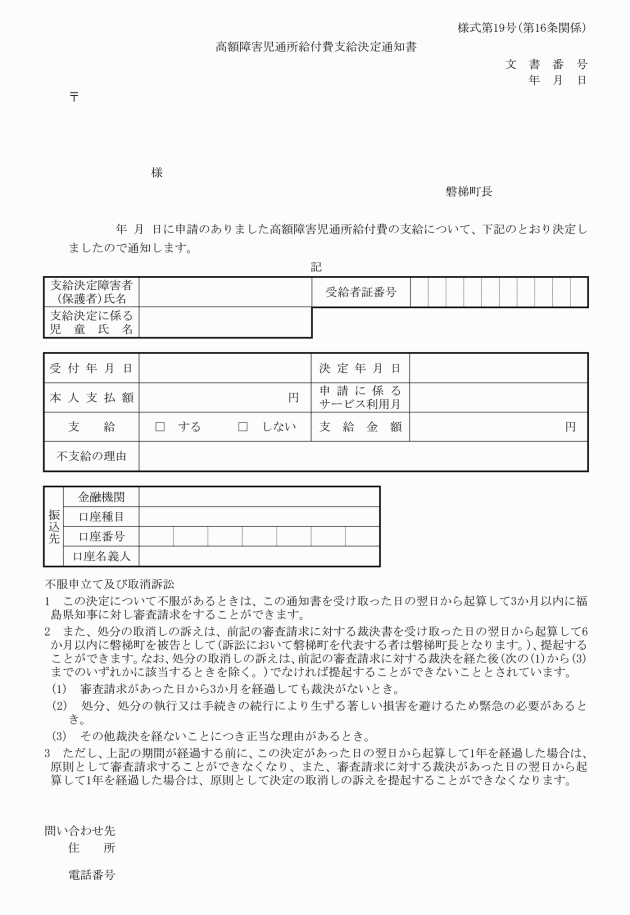

(高額障害児通所給付費の支給決定)

第16条 町長は、法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の可否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

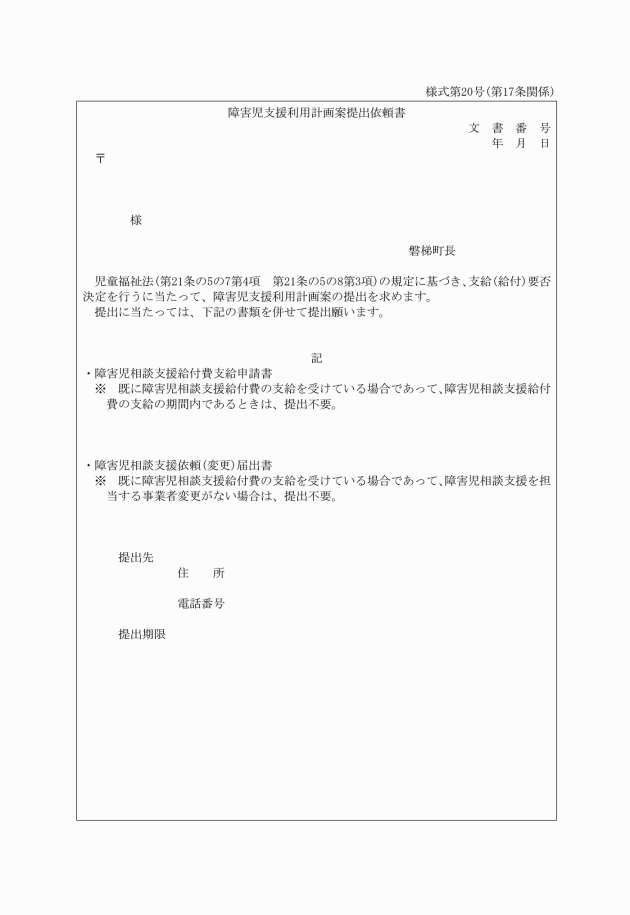

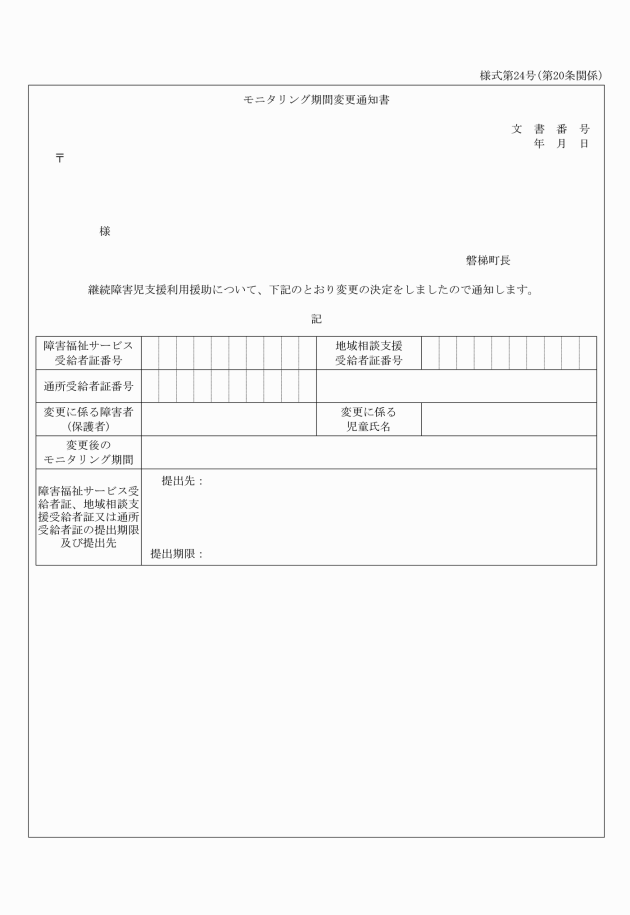

(障害児支援利用計画案の提出依頼等)

第17条 省令第18条の13に規定する書面による通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第20号)によるものとする。

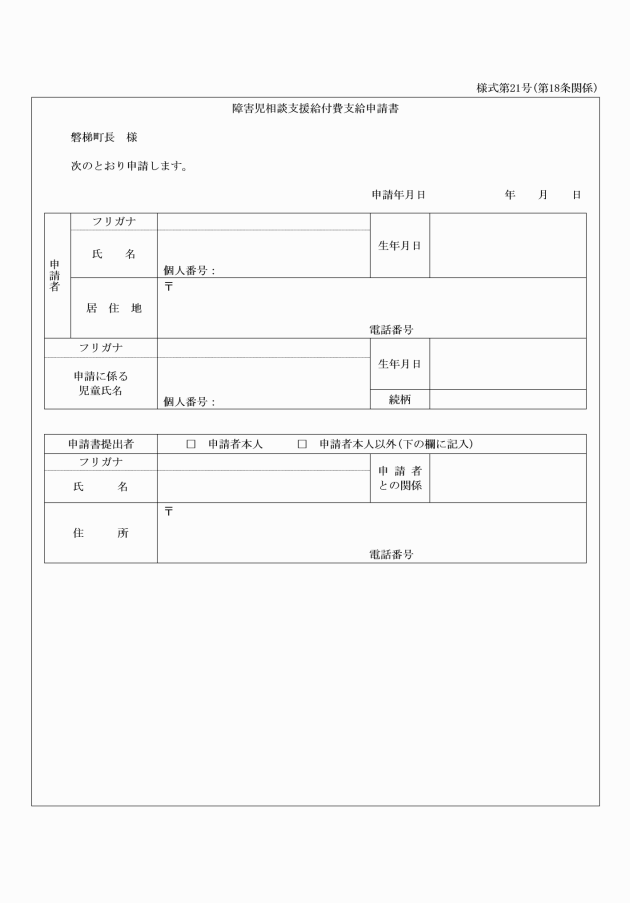

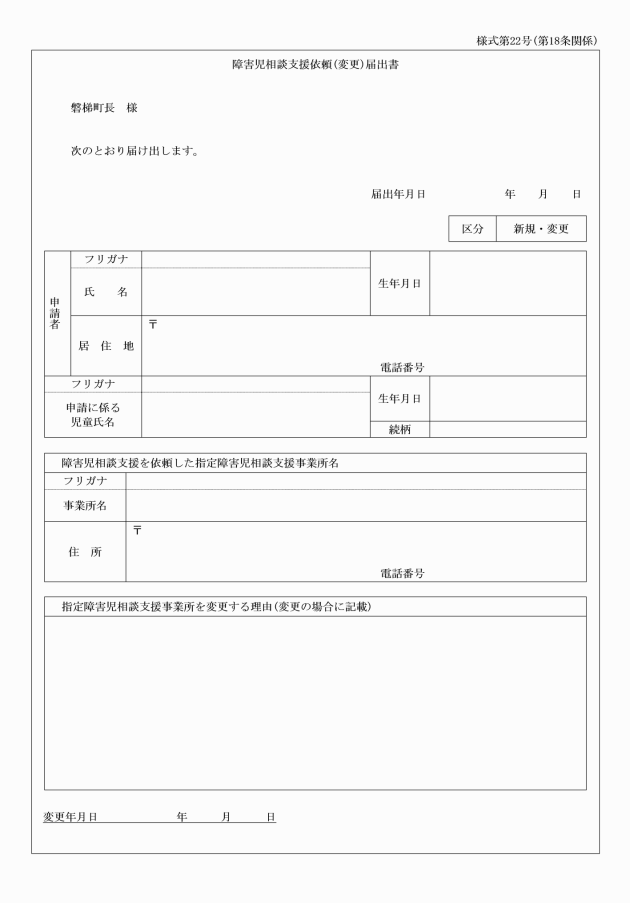

(障害児相談支援給付費の申請等)

第18条 省令第25条の26の3の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第21号)とする。

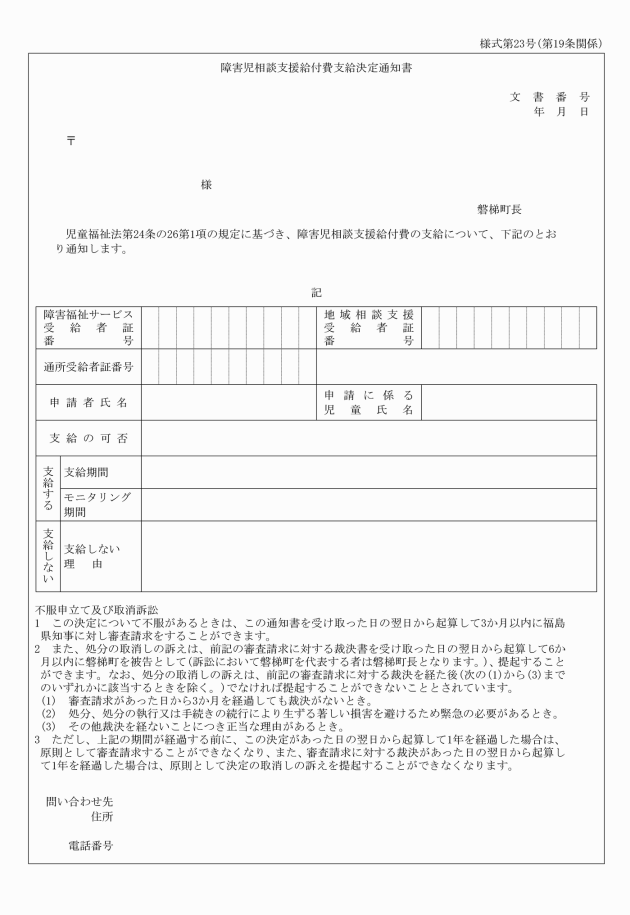

(障害児相談支援給付費の支給決定等)

第19条 町長は、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、障害児相談支援給付費支給決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

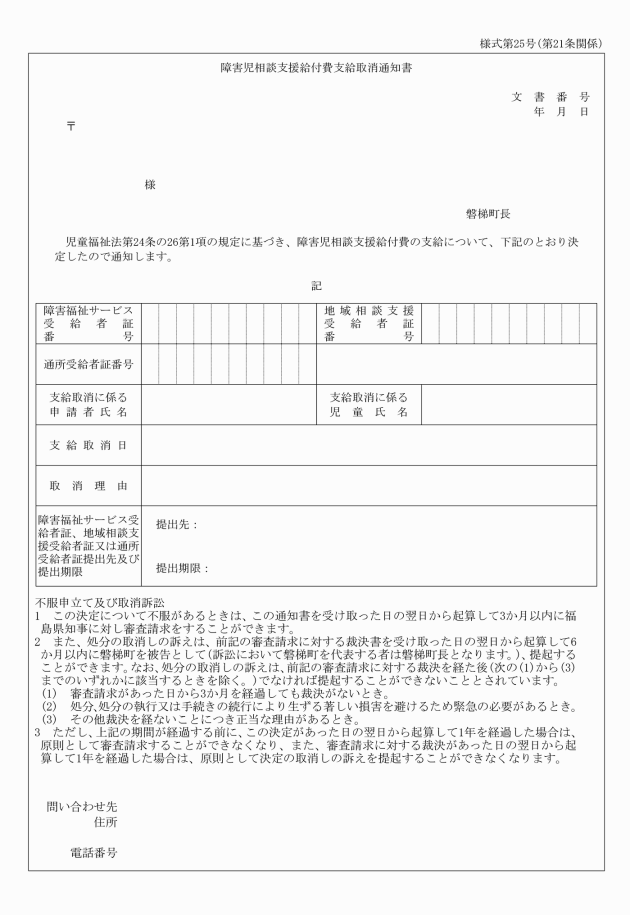

(障害児相談支援給付費の支給の取消通知)

第21条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第25号)により行うものとする。

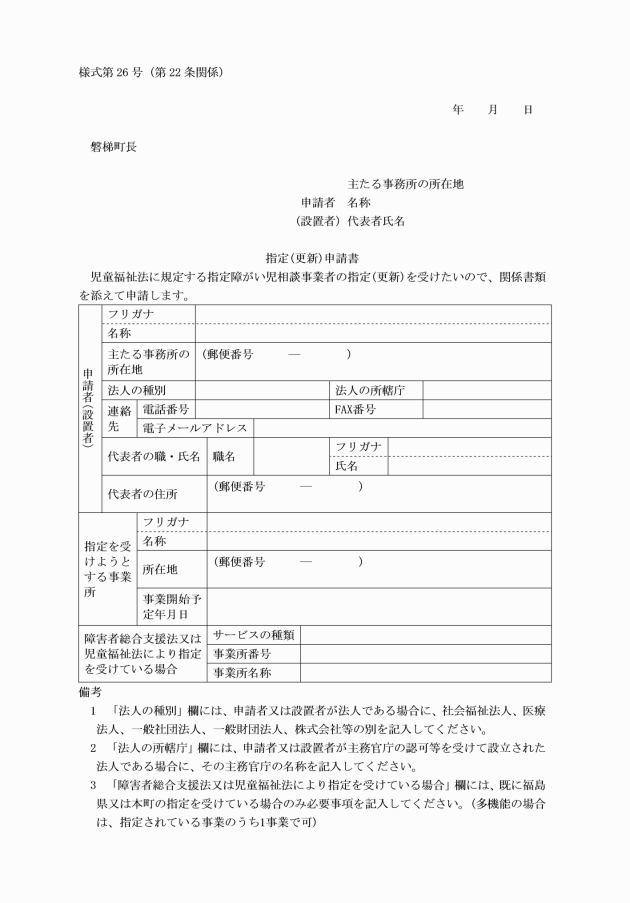

(指定障害児相談支援事業者の指定申請)

第22条 省令第25条の26の6第1項に規定する申請書は、指定(更新)申請書(様式第26号)とする。

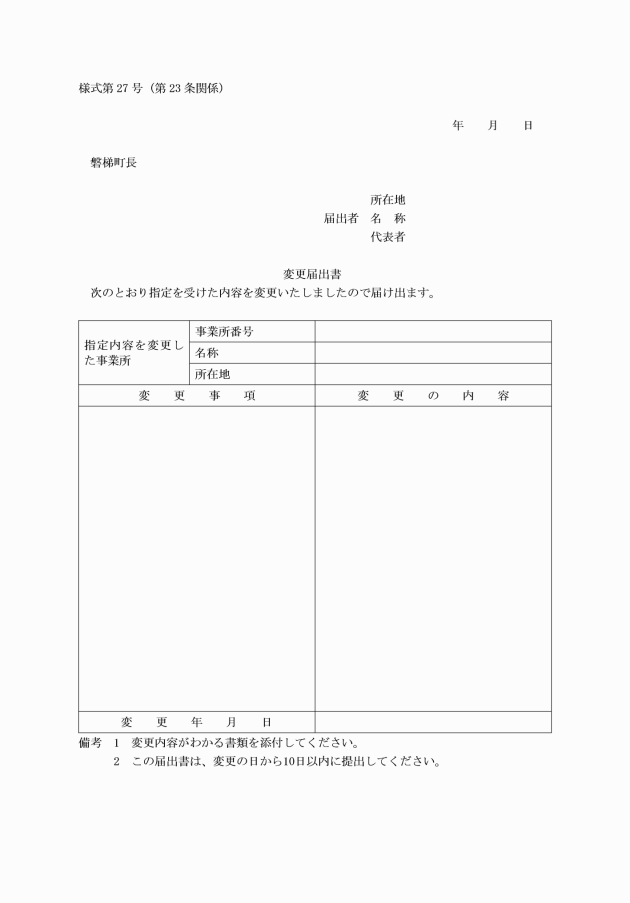

(指定障害児相談支援事業者の変更等の届出)

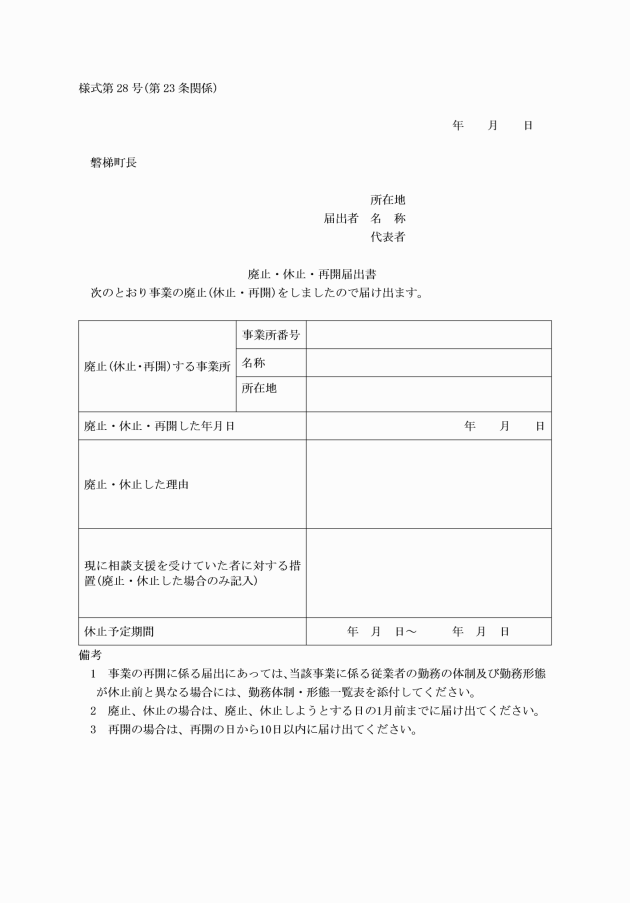

第23条 省令第25条の26の7第1項の規定による届出は、変更届出書(様式第27号)によるものとする。

2 省令第25条の26の7第2項又は第3項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書(様式第28号)によるものとする。

(指定障害児相談支援事業者の指定等の公示)

第24条 法第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定障害児相談支援事業者の名称

(2) 指定障害児相談支援事業所の名称及び所在地

(3) 指定、名称及び所在地の変更又は指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(4) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年4月8日規則第9号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

附則(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。