○磐梯町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成20年2月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者等(以下「要支援者」という。)に対し、民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見等制度利用の支援を行うことにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資するとともに、要支援者の権利擁護を図ることを目的とする。

(支援の種類)

第2条 支援の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき家庭裁判所に対して行う成年後見、保佐及び補助(以下「成年後見等」という。)開始の審判の町長申立(以下「町長申立」という。)に関する支援

(2) 町長申立に要する手数料、登記印紙代、鑑定費用等(以下「町長申立に要する費用」という。)に関する支援

(3) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬(以下「成年後見人等報酬」という。)に関する支援

(町長申立の対象者)

第3条 町長申立の対象者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により本町に住所等を記録し、又は登録している要支援者で、次の各号に掲げる理由により、親族等の成年後見等開始審判の申立てが期待できない者とする。

(1) 配偶者及び2親等内の親族がいないこと。

(2) 配偶者及び2親等内の親族があっても、成年後見等開始審判の申立てを拒否していること又は虐待の事実等があること。

(3) 配偶者及び2親等内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状況にあること。

2 前項の場合において、3親等又は4親等の親族があって、成年後見等開始審判の申立をする者の存在が明らかであるときは、町長申立は行わないこととする。

(町長申立の要請)

第4条 次の各号に掲げる者は、町長申立の対象者がいると判断したときは、町長申立の要請をすることができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定する事業を行う施設等の代表者

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院並びに診療所の代表者

(3) 民生委員

(4) 親族以外で対象者の日常生活を援護している者

(町長申立の基準)

第5条 町長は、前条に基づく町長申立の要請があった場合は、町長申立の対象者に関して、次に掲げる事項を総合的に勘案し、必要があると認めるときに町長申立を行うものとする。

(1) 事理を弁識する能力

(2) 生活状況、健康状況、収入資産等状況

(3) 福祉を図るために必要な事情

(町長申立に要する費用の負担)

第6条 町長は、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、町長申立に要する費用を負担する。

2 町長は、前項の町長申立に要する費用を町長申立の対象者の負担とするよう非訟事件手続法第28条の規定に基づく命令を求める申立てをすることができる。

3 町長は、町長申立により成年後見人等が選任され、前項の申立ての審判に基づき、町長申立に要する費用を対象者の負担とするよう命令が下された場合は、成年後見人等を通じ、対象者の資産等から町長申立に要した費用の返還を求めることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下、「被保護者」という。)

(2) 町長申立に要する費用の助成を受けなければ、成年後見人等の制度の利用が困難な状況にある者

2 町長は、町長申立に要する費用の負担について返還を求めないことを決定したときは、本人又はその成年後見人等に対し通知するものとする。

(審判申立の手続)

第8条 成年後見等開始審判の申立てに係る申立書、添付書類、予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。

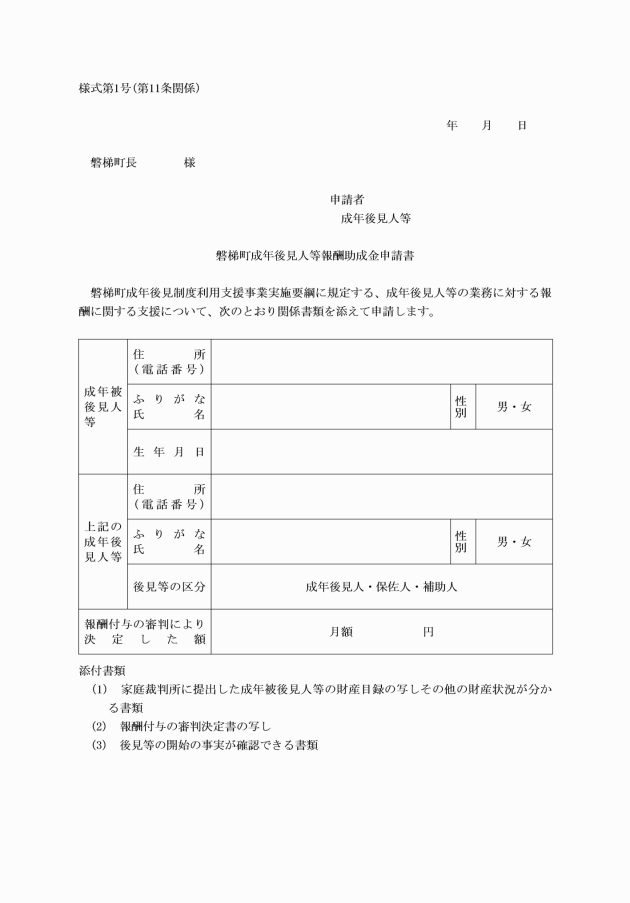

(成年後見人等報酬に関する支援の対象者)

第9条 成年後見人等報酬に関する支援を受けることができる者は、町長申立により成年被後見人、被保佐人又は被補助人となった者で、かつ、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法又は外国人登録法の規定により本町に住所等を記録し、又は登録している者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 被保護者である者

(2) 成年後見人等報酬に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者

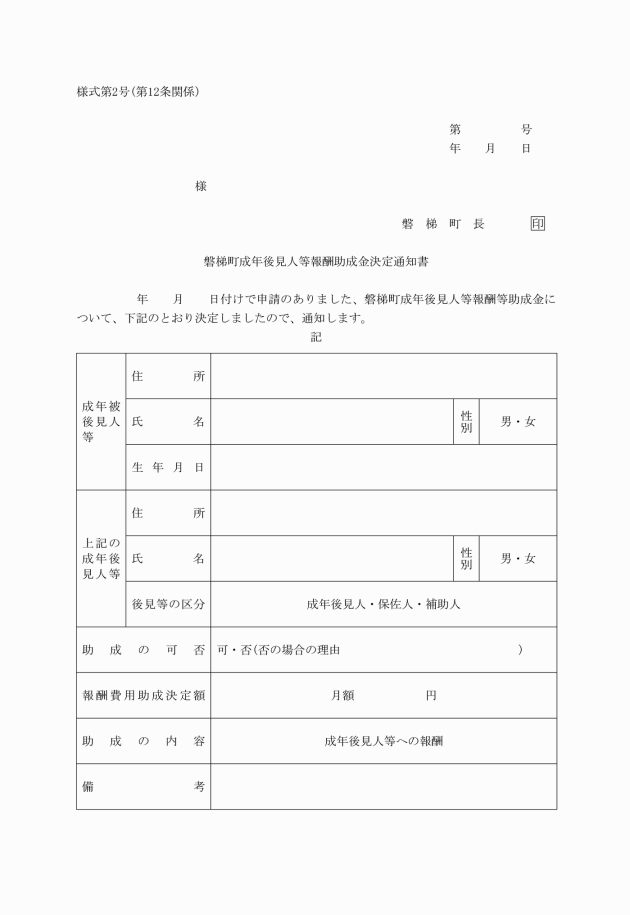

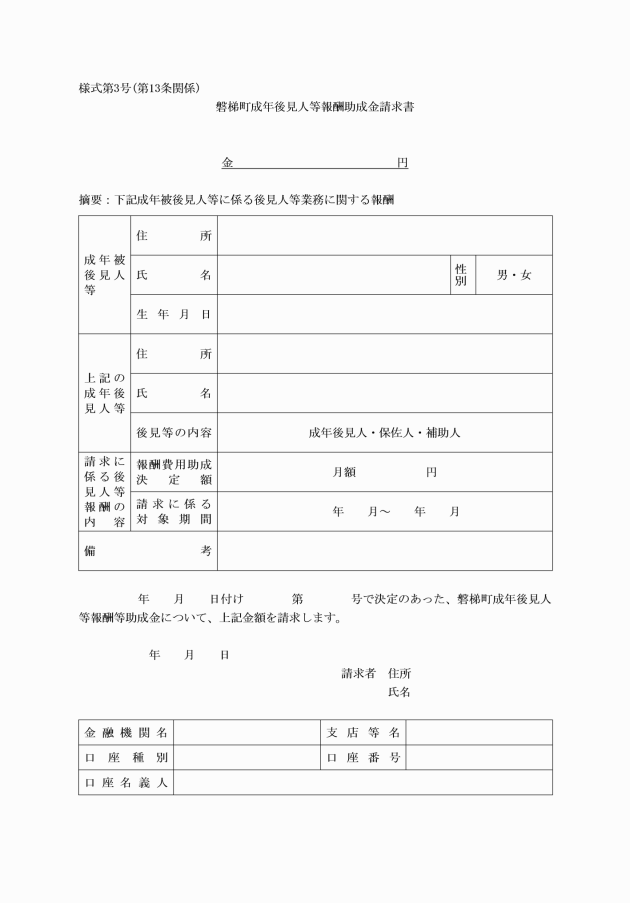

(成年後見人等報酬に関する支援の内容)

第10条 町長は、前条の成年後見等報酬に関する支援の対象者に係る成年後見人等報酬の全部又は一部に関して、助成金を交付するものとする。

2 前項の助成金の額は、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額1万8,000円を、その他の者については月額2万8,000円を基準とし、家庭裁判所で定める成年後見人等に対する報酬の実費の範囲内とする。ただし、予算に定める額を上限とする。

(届出の義務)

第14条 成年後見人等は、次の各号のいずれかに該当するときには、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 成年後見人等報酬に関する支援の対象者又はその成年後見人等の住所又は氏名を変更したとき。

(2) 成年後見人等報酬に関する支援の対象者の資産状況及び生活状況に変化があったとき。

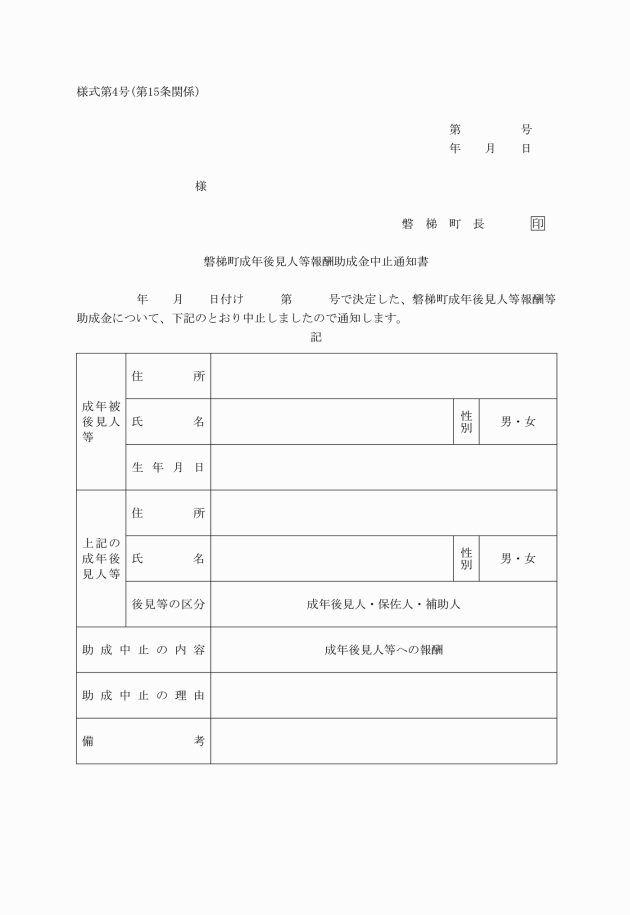

(助成の中止等)

第15条 成年後見人等報酬に関する支援の対象者が、第9条の規定に該当しなくなった場合は、成年後見人等報酬に関する助成金の受給資格は消滅する。

3 町長は、成年後見人等報酬に関する支援の対象者の資産状況等に著しい変化があったと認めたときは、成年後見人等報酬に関する助成金の額を増減することができる。

(助成金等の返還)

第16条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成を受けた者があるときは、その者に対して、その助成した金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。