○磐梯町町営住宅管理条例施行規則

平成14年4月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町町営住宅管理条例(平成9年磐梯町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

ア 給与所得者 入居申込者及び当該入居申込者と同居しようとする者(以下「同居予定者」という。)の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、町長が認定した額とし、以下「所得金額」という。)に係る市町村長の発行する所得が記載された証明書(以下「所得証明書」という。)(市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては、前年の所得金額に係る給与所得の源泉徴収票及び前々年の所得金額に係る所得証明書)又は町長の認定に係る証明書

イ 給与所得者以外の者で、所得税、市町村民税又は事業税の納税義務を有している者 前年の所得金額に係る所得証明書(市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては、前年の所得金額に係る確定申告書その他の所得の収支を記載した明細書及び前々年の所得金額に係る所得証明書)

ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活援助を受けている者又は無職者若しくは不定収入者 そのことを証明する書類

(2) 入居申込者及び同居予定者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し

(3) 同居予定者が親族であることを証明する書類

(4) 所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(以下「控除対象配偶者」という。)又は同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で、入居申込者及び同居予定者以外のものがある場合には、それを証明する書類

(5) 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者(以下「老人控除対象配偶者」という。)である場合又は扶養親族に同項第34号の2に規定する特定扶養親族若しくは同項第34号の3に規定する老人扶養親族がある場合には、それを証明する書類

(6) 入居申込者、同居予定者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で、入居申込者及び同居予定者以外のものが所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者である場合には、それを証明する書類

(7) 入居申込者及び同居予定者が所得税法第2条第1項第30号に規定する老年者である場合には、それを証明する書類

(8) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第31号に規定する寡婦又は同項第31号の2に規定する寡夫である場合には、それを証明する書類

(9) 第5条各号に掲げる者にあっては、それを証明する書類

(10) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第6条第1項各号に掲げる者にあっては、それを証明する書類

(1) 被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者をいう。) 被爆者健康手帳

(2) 炭鉱離職者(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項、第9条第1項又は第9条の2第1項の規定により炭鉱離職者求職手帳を発給されている者をいう。) 炭鉱離職者求職手帳

(1) 老人 60歳以上の者で同居予定者のすべてが次のいずれかに該当する者

ア 配偶者

イ 18歳未満の者

エ 60歳以上の者

(2) 心身障害者 生計上主たる収入を得る者で次のいずれかに該当する者

ア 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ3に掲げる第1款症以上である者

イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる4級以上である者

ウ 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち当該手帳に障害の程度が重度であることの記載がされている者

(3) 20歳未満の子を扶養する配偶者のない女子 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項に規定する配偶者のない女子で現に20歳未満の子を扶養しているもの

(4) 18歳未満の親族を3人以上扶養する者 現に18歳未満の親族を3人以上扶養している者

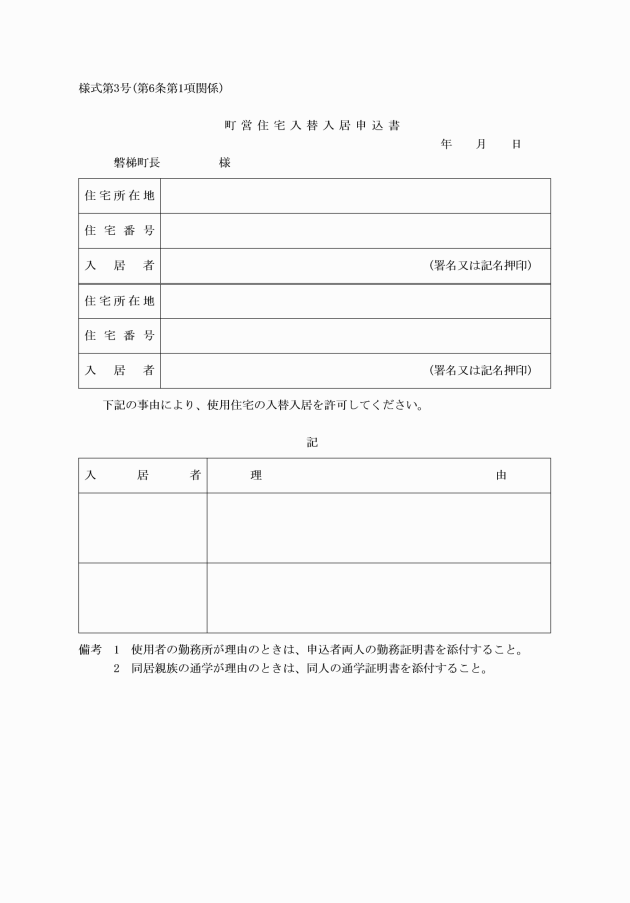

(入替入居)

第6条 町営住宅の入居者は、政令第5条第3号若しくは第4号に該当する場合には、町営住宅入替入居申込書(様式第3号)を町長に提出することができる。

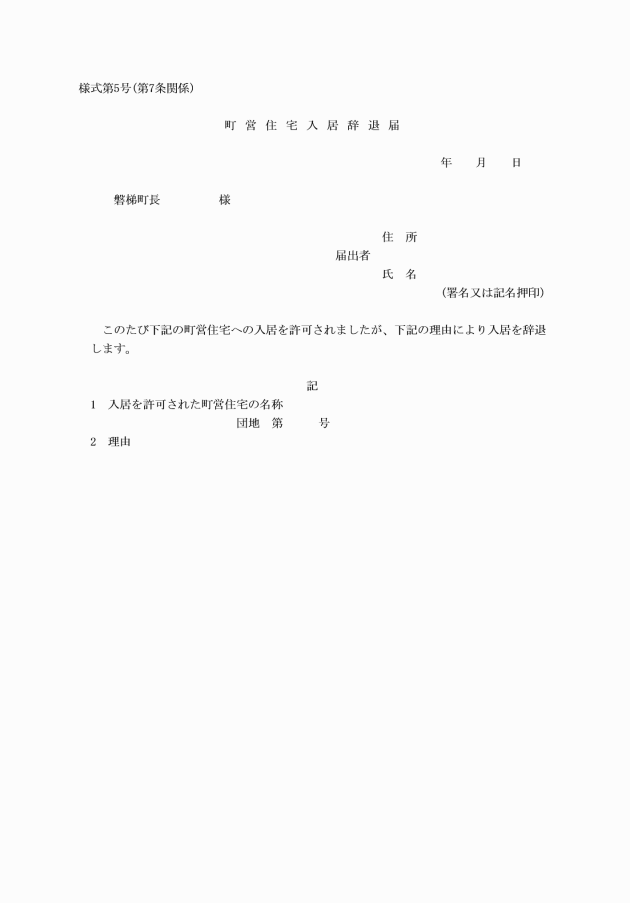

(入居の辞退の届出)

第7条 町営住宅への入居を決定された者が、当該入居を辞退しようとするときは、町営住宅入居辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

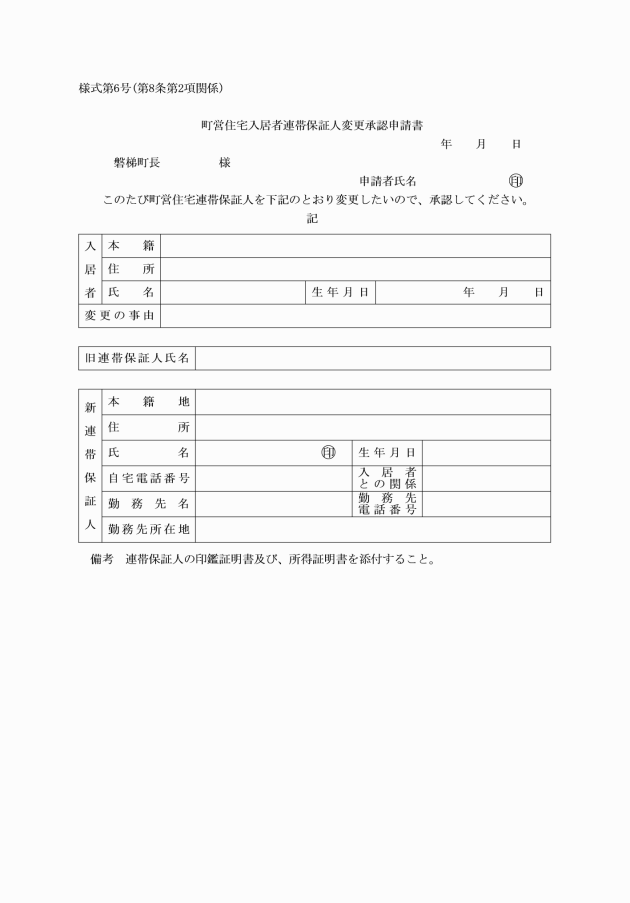

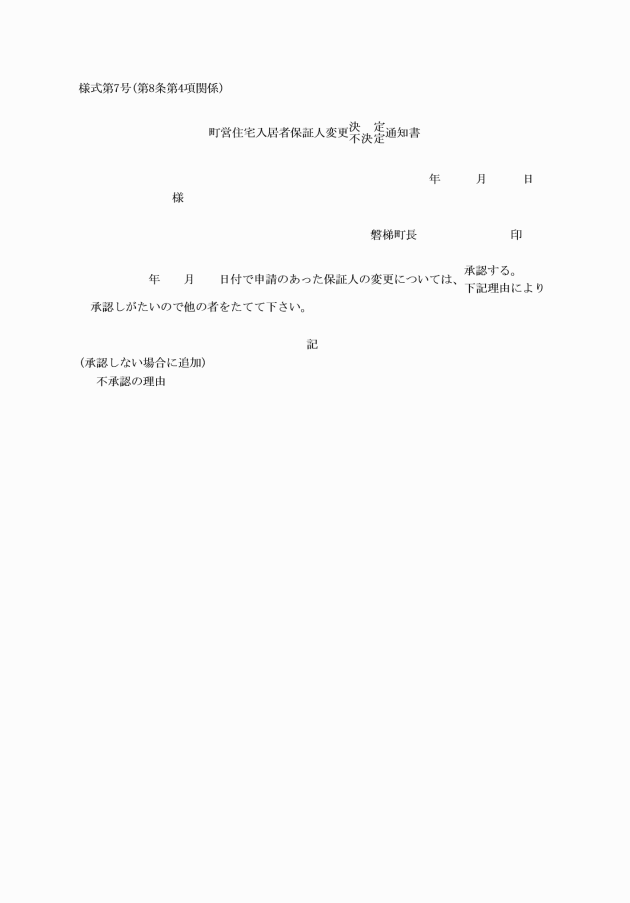

(連帯保証人の資格及び連帯保証人の変更等の手続)

第8条 条例第10条第1項第1号の規定により町長が適当と認める連帯保証人は、独立の生計を営む町営住宅入居者以外の者で、町営住宅入居者と連帯して家賃及びその他の債務について履行の責に任じる者でなければならない。

2 入居者(入居決定されたが未入居を含む。以下本条中で同じ。)は、すでにたてた連帯保証人を変更しようとするときは、町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)により、町長の承認を受けなければならない。

(1) 死亡

(2) 住所不明

(3) 失業その他保証能力の著しい減少

(4) 町営住宅入居

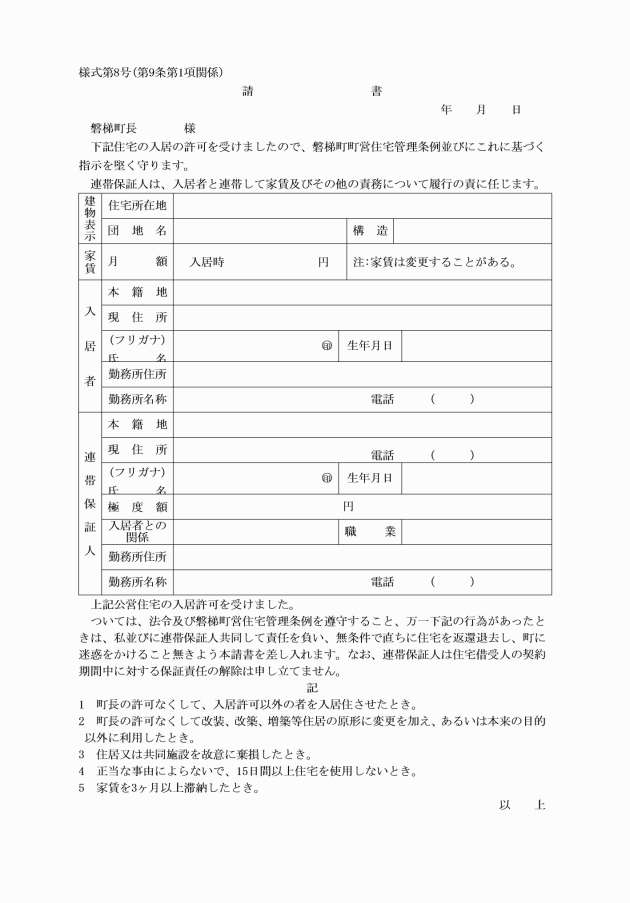

(請書)

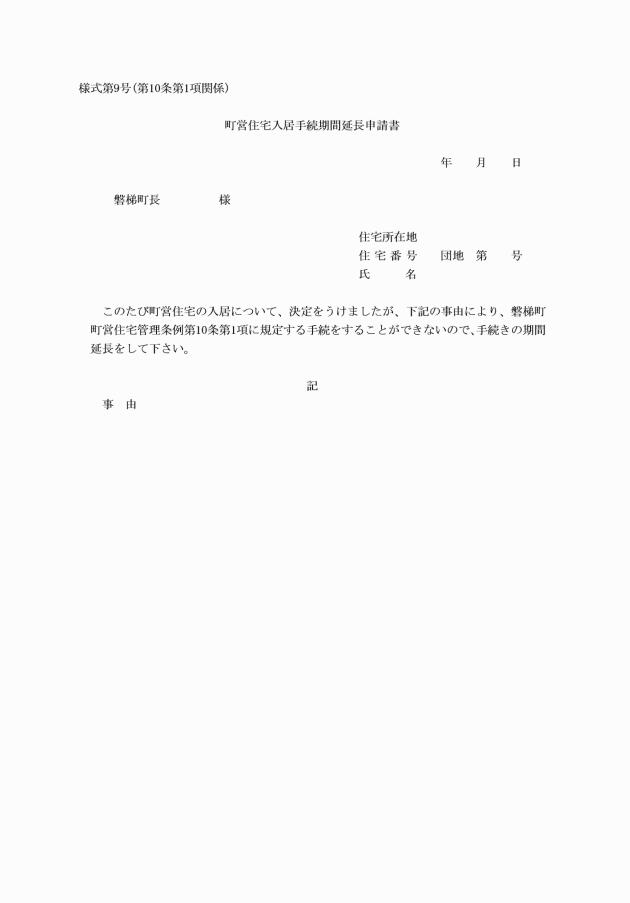

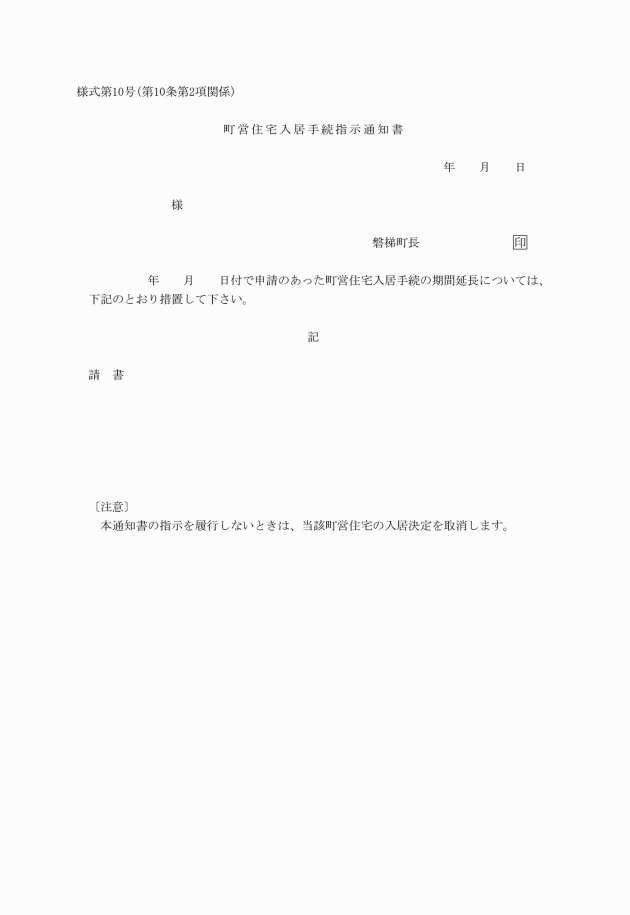

第9条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第8号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 入居者は、町営住宅連帯保証人変更承認通知書により承認されたときは、新たな連帯保証人と連署した請書を町長に提出しなければならない。

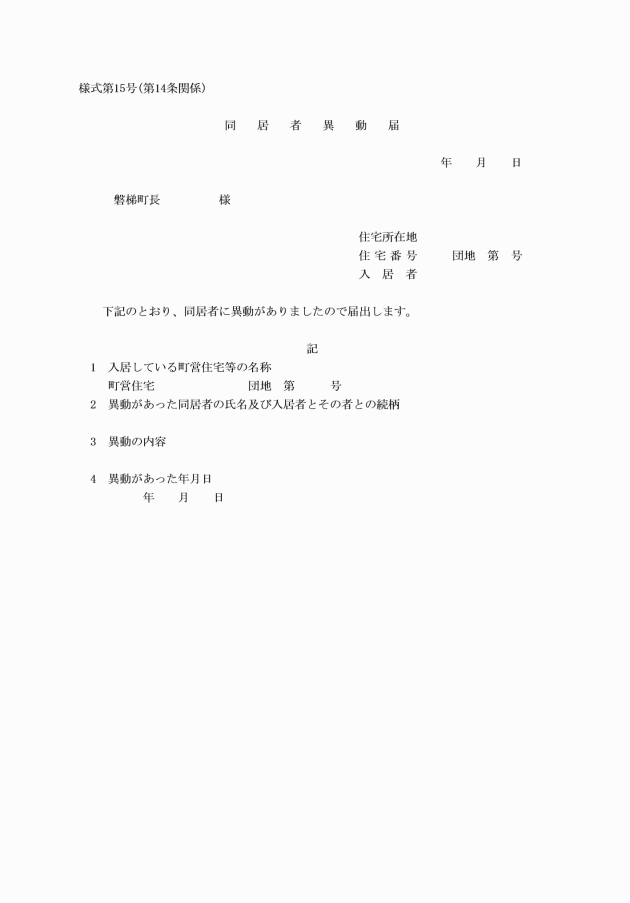

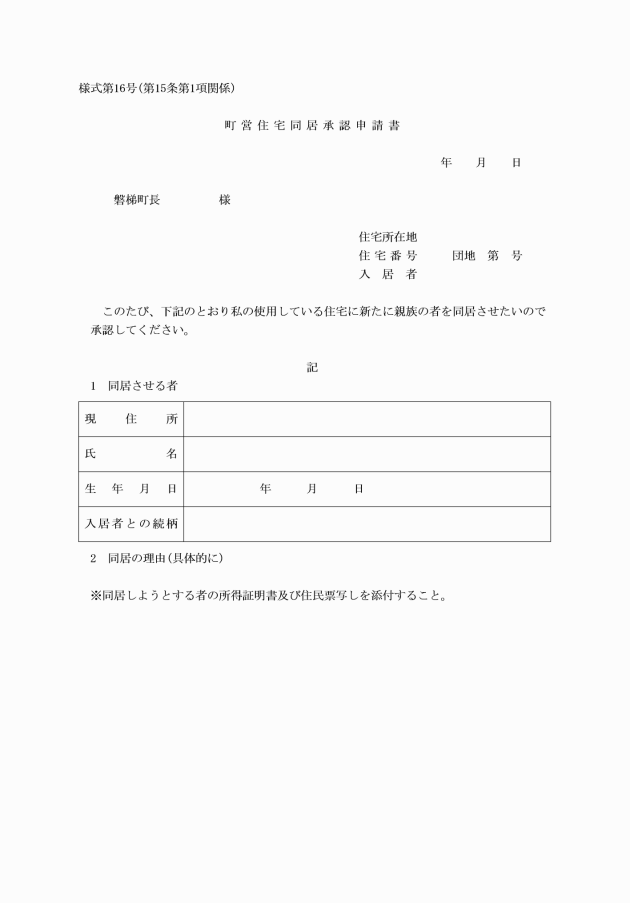

(同居者異動の届出義務)

第14条 町営住宅入居者は、同居者に異動が生じた場合には、同居者異動届(様式第15号)により届出なければならない。この場合において、その異動の事実を証明できる書類を添付しなければならない。

(家賃の調定)

第18条 家賃については、毎月分を調定し、納期をその月の末日として納入通知書を発行する。

2 新たに町営住宅に入居したとき、又は入居者が当該町営住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃については、日割計算をもって調定し、納期をその月の末日(月の途中で明渡す場合はその明渡す日)とし、納入通知書を発行する。

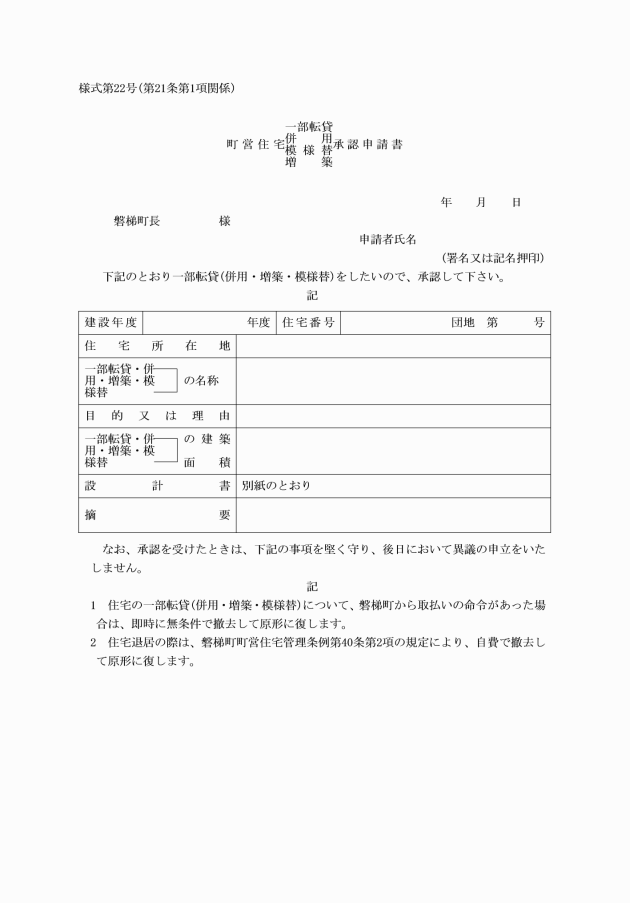

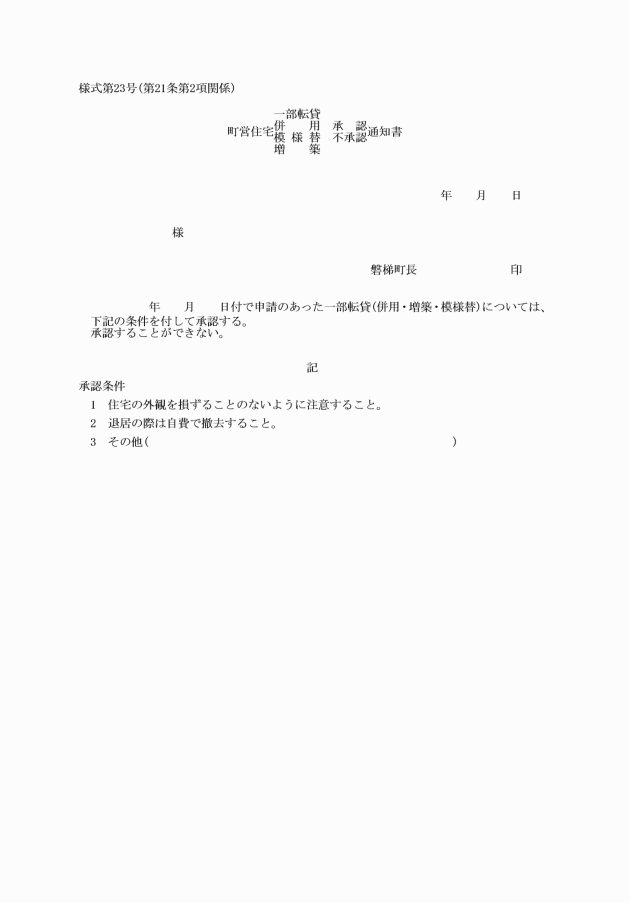

(1) 条例第26条ただし書の規定により、当該町営住宅を他の用途に併用することについて町長の承認を得ようとするとき。

(2) 条例第27条第1項ただし書の規定により、当該町営住宅を模様替し、又は増築することについて町長の承認を得ようとするとき。

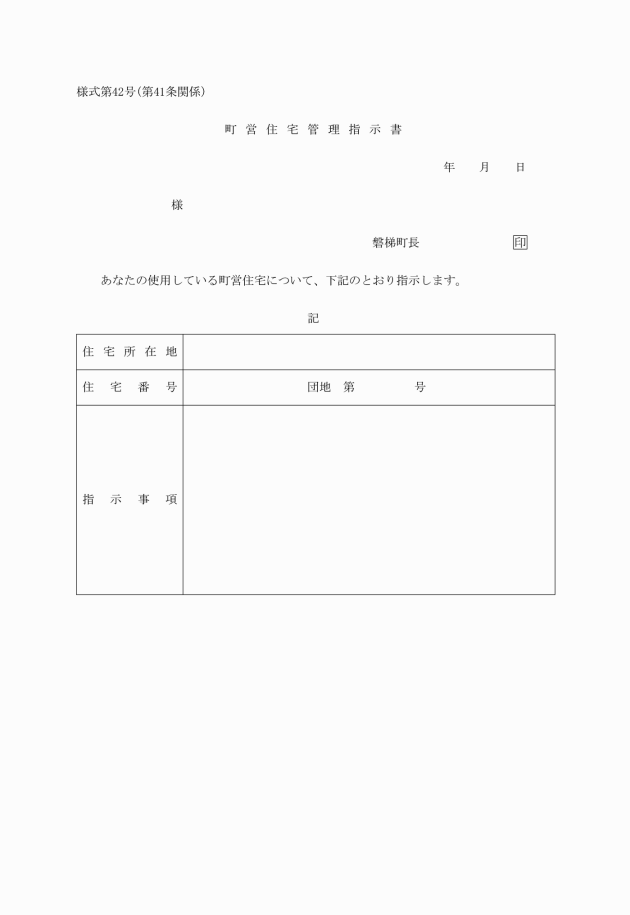

(損害賠償金の納付)

第23条 条例第41条第3項の規定による損害賠償金は、町長の発行する納付書により、当該町営住宅を明渡した日から10日以内に納めなければならない。

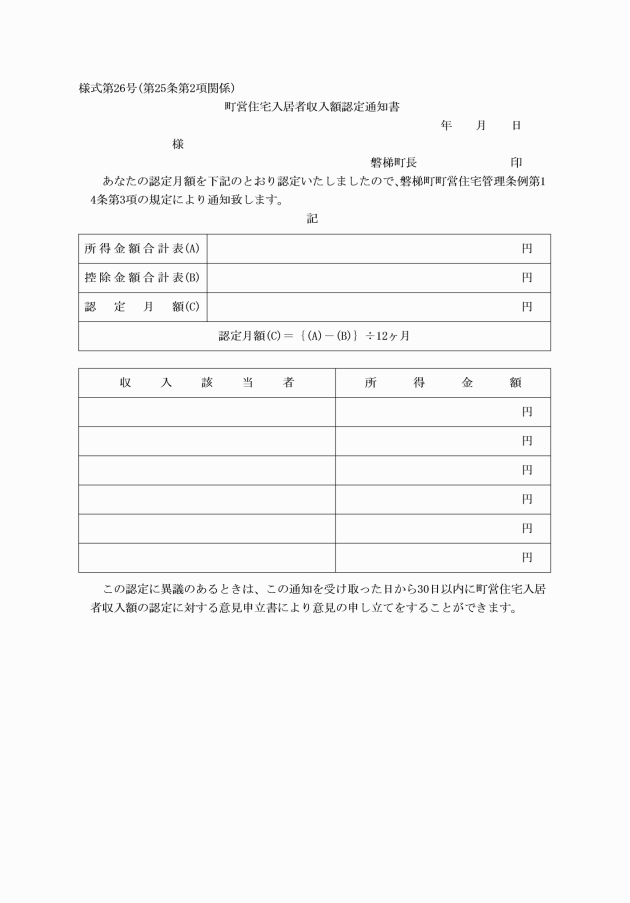

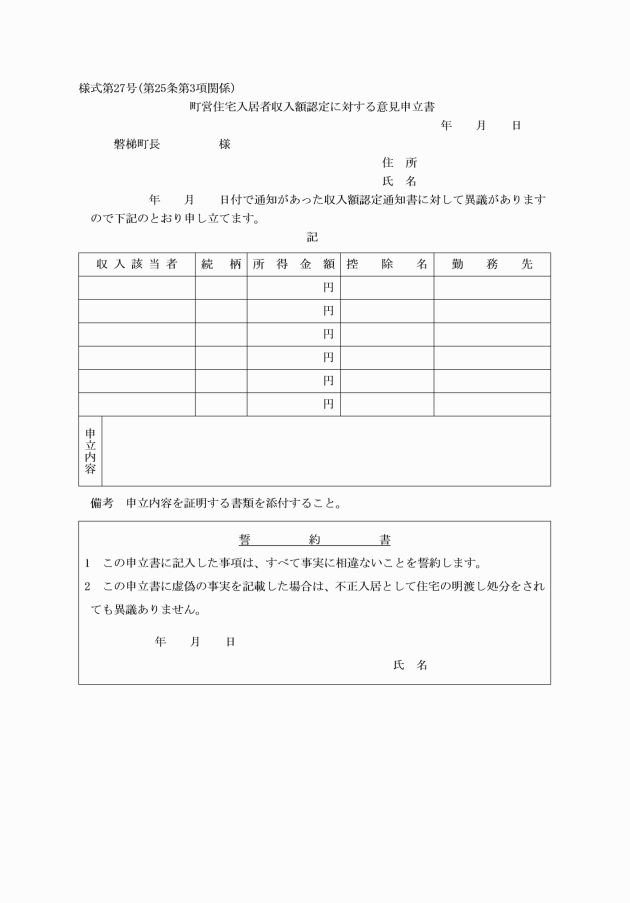

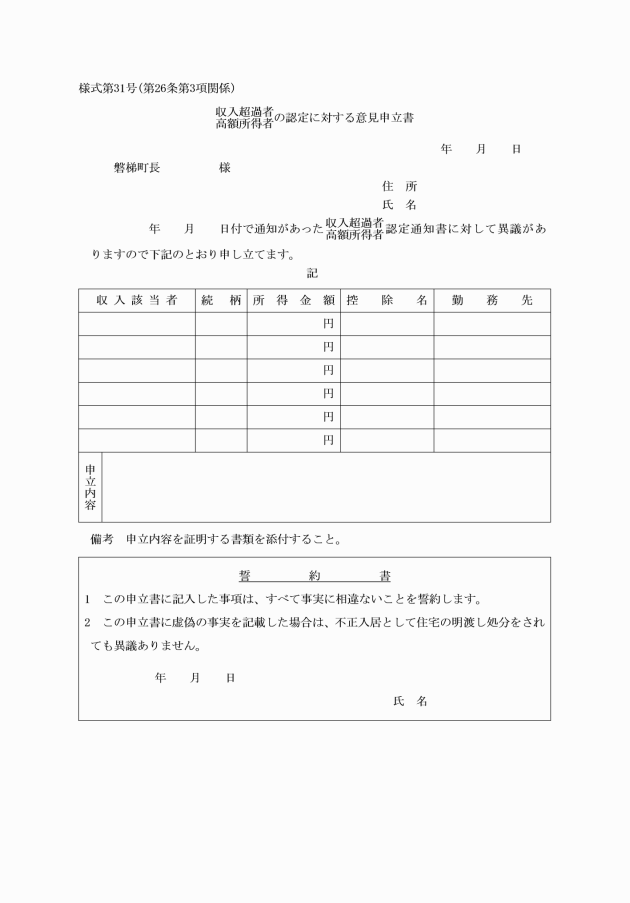

3 条例第14条第4項前段の規定による意見の陳述は、町営住宅入居者収入額認定に対する意見申立書(様式第27号)により行わなければならない。

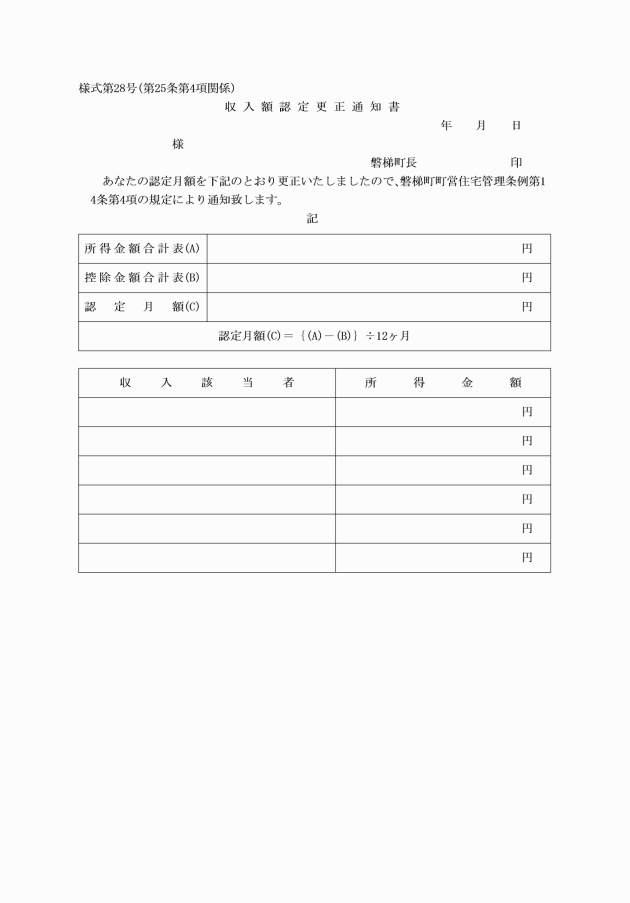

4 町長は、条例第14条第4項後段の規定により同条第3項の規定による収入の額の認定を更正したときは、収入額認定更正通知書(様式第28号)によりその旨を意見陳述者に通知するものとする。

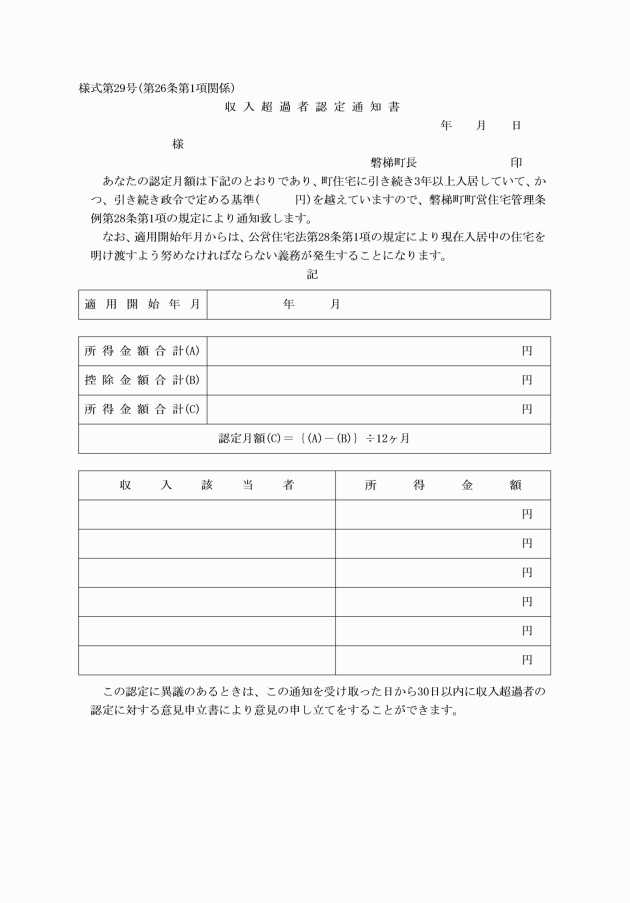

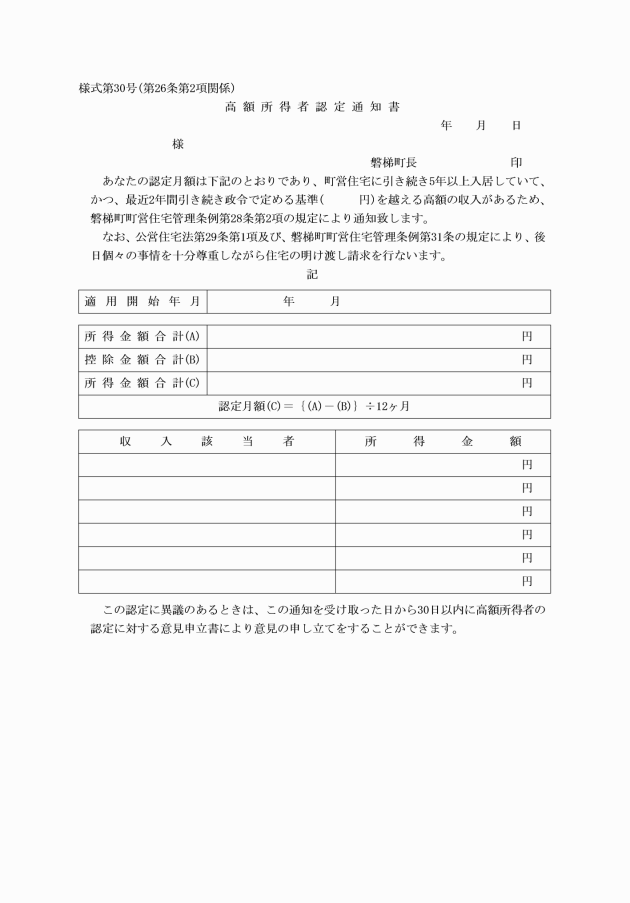

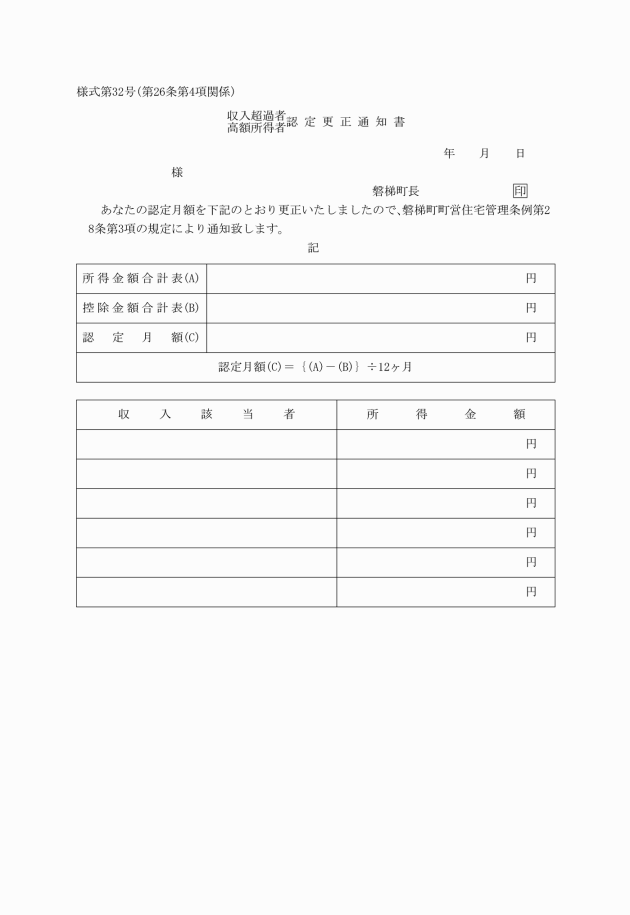

4 町長は、条例第28条第3項後段の規定により収入超過者又は高額所得者の認定を更正したときは、収入超過者(高額所得者)認定更正通知書(様式第32号)によりその旨を意見陳述者に通知するものとする。

(入居者選考委員会の組織)

第27条 条例第8条第4項の規定による入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 町職員

(委員の任期)

第28条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前条に定める職を辞した時は、委員の職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第29条 委員会に委員長及び副委員長を各1人おき、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会の代表とする。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第30条 委員会は、町長が招集し、会議の議長には委員長がこれにあたる。

2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、会議の出席は委任状をもってこれにかえることができる。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めてその意見又は説明を聞くことができる。

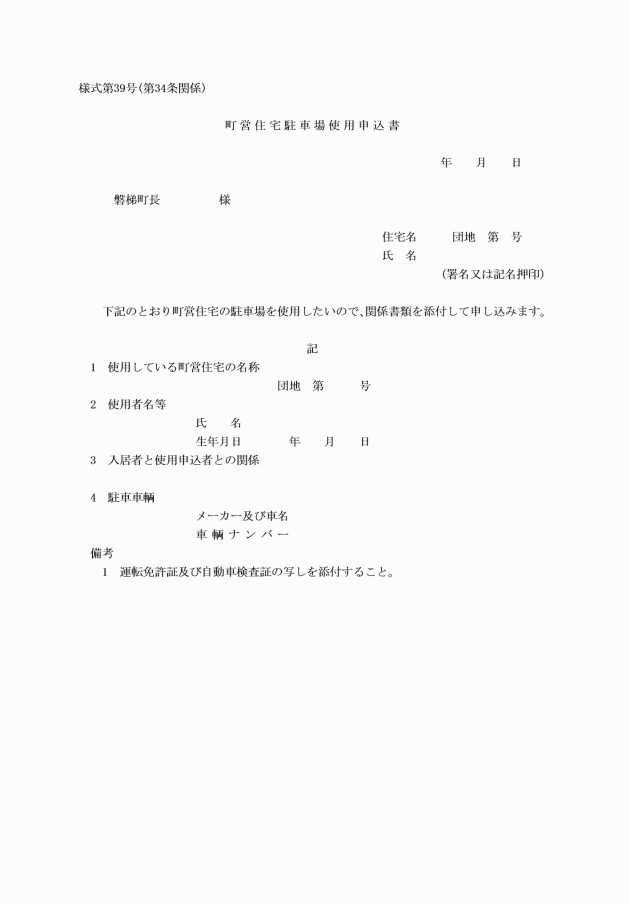

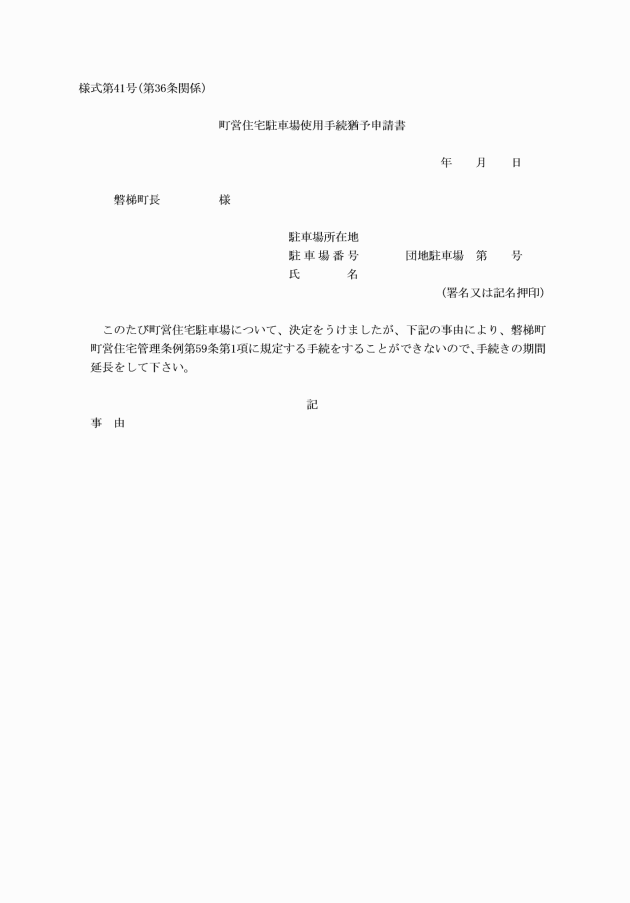

(1) 使用決定者又は同居者(入居者を含む。以下本条においては同じ。)が病気にかかっているとき。

(2) 使用決定者又は同居者が出産のため入院したとき。

(3) 使用決定者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 町長は、前項の町営住宅駐車場使用手続猶予申請書の提出があったときは、これを審査し、使用の手続の期間を延長するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(駐車場使用許可の取消しの通知)

第37条 条例第59条第3項の規定により駐車場の使用の許可を取り消すときは、その旨を当該許可を受けている者に通知するものとする。

(駐車場の使用に関する迷惑行為等)

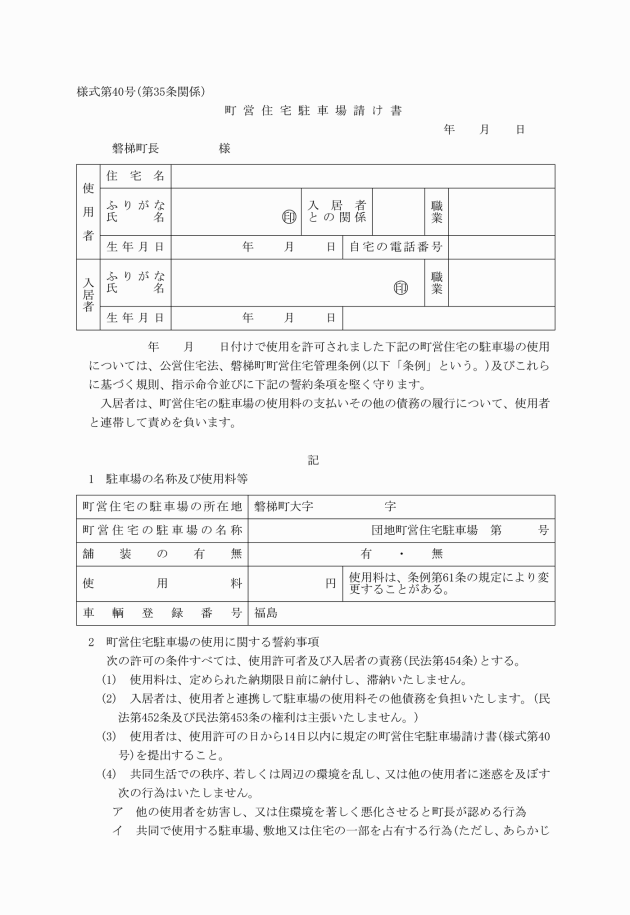

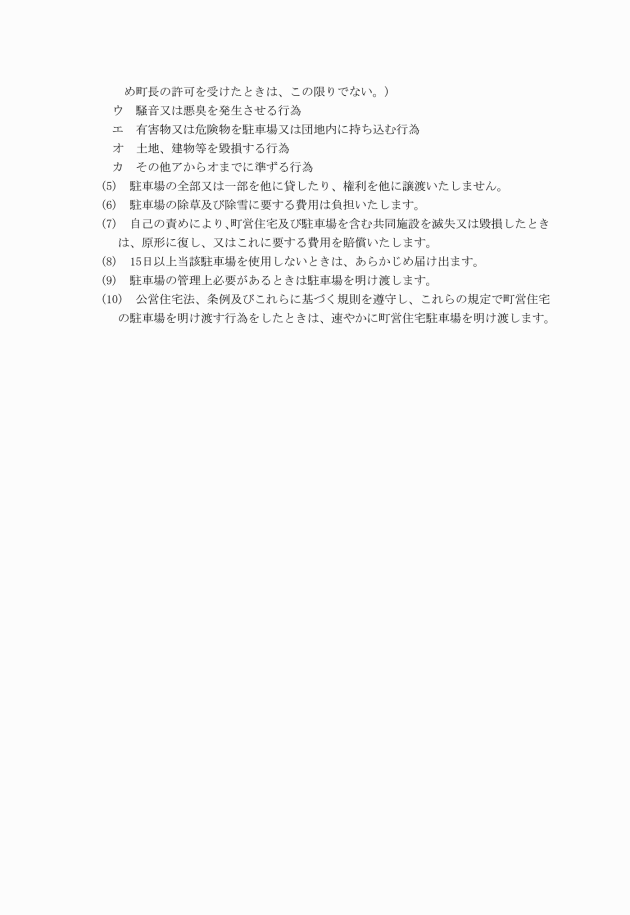

第38条 条例第63条に規定する行為は、次に掲げるものとする。

(1) 他の使用者の使用を妨害し、又は住環境を著しく悪化させると町長が認める行為

(2) 共同で使用する駐車場、敷地又は住宅の一部を占有する行為

(3) 騒音又は悪臭を発生させる行為

(4) 有害物、危険物を駐車場又は団地内に持ち込む行為

(5) 土地、建物等を毀損する行為

(6) その他前各号に準ずる行為

(保管場所の証明)

第39条 町長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行するものとする。

2 町長は、前項の証明書を発行するに当たり、磐梯町手数料徴収条例(平成12年条例第10号)別表に規定する額の手数料を徴収することができる。

(町営住宅管理人)

第40条 条例第67条第3項の町営住宅管理人は、町営住宅の入居者のうちから任命し、原則として町営住宅の設置してある団地ごとに1人を置くものとする。ただし、状況により1団地に2人以上を置き、又は数団地を合して1人を置くこともできる。

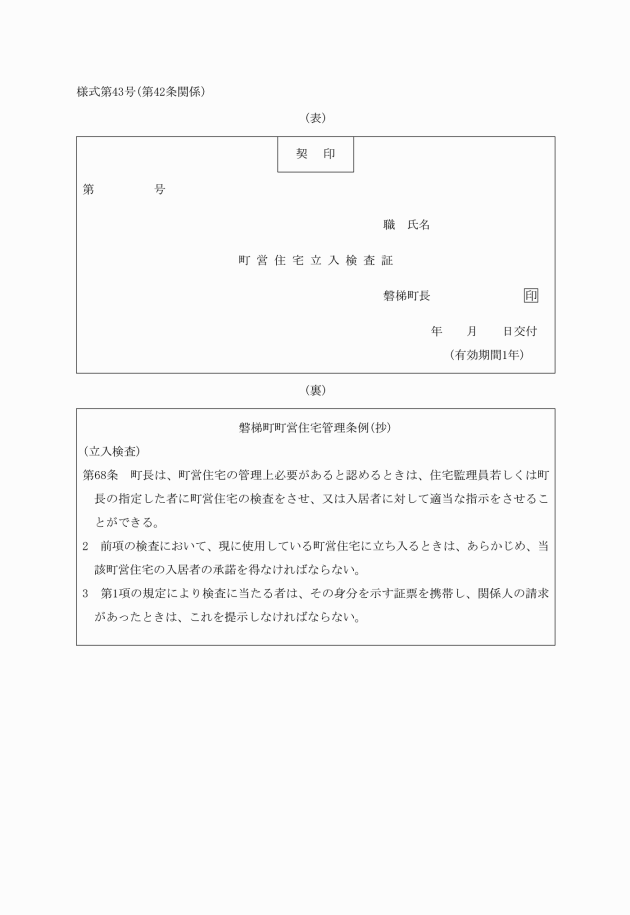

(立入検査権の解釈)

第43条 条例第68条第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年4月1日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月11日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

評価 判定要素 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |

不良住宅 | 住宅が倒壊するおそれがありその他危険な状態にある | バラック建て住宅 | 転用住宅 |

|

|

生活上著しく不便 |

| 炊事場、便所、給水の3設備ともに共用 | 下記3設備のうち2設備が共用 | 下記3設備のうち1設備のみ共用 |

|

別居 |

| 住宅がないため妻若しくは夫又は子と別居している |

| 住宅がないため扶養を要する親又は姉妹と別居している | 婚姻が成立しているが住宅がないため婚姻できない |

過密住宅 | 1人当たり1.3畳以内 | 1人当たり1.6畳以内 | 1人当たり2.0畳以内 | 1人当たり2.0畳を越えているが、15歳以上の者が3人以上で1室居住 | 1人当たり2.0畳を越えているが、15歳未満の者を含み3人以上で1室居住 |

立退要求 | 裁判所の判決、和解又は調停の成立により明渡しが決定済 | 停年退職、会社解散等自己の都合以外の理由により社宅等から立ち退くことが必要である | 立退問題につき裁判等係争中 | 立ち退きを要求されている |

|

遠距離通勤 |

| 通常の通勤方法により片道の通勤時間が2時間以上であるもの | 通常の通勤方法により片道の通勤時間が1時間以上2時間未満で片道の利用交通機関が2以上であるもの | 通常の通勤方法により片道の通勤時間が1時間以上2時間未満であるもの |

|

過大住居費 | 家賃月額50,000円以上 | 家賃月額40,000円以上50,000円未満 | 家賃月額30,000円以上40,000円未満 | 家賃月額20,000円以上30,000円未満 | 家賃月額10,000円以上20,000円未満 |

特殊事情 |

| 被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第1条に規定する被爆者健康手帳を発給されている者) | 炭鉱離職者(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第8条第1項、第9条第1項又は第9条の2第1項の規定により炭鉱離職者求職手帳を発行されている者) | 障害者1~4級 | 障害者5~7級 |

老人(65歳以上) | |||||

低所得者 | |||||

20歳未満の子を扶養している寡婦 |

○特殊事情については、それぞれ項目ごと1点とする。

○低所得者とは、公営住宅法施行令第1条第3項の収入額が、123,000円以下とする。

別表第2(第24条関係)

団地名 | 建設年度 | 利便性係数 |

漆方団地 | 昭和28年度・昭和30年度 | 0.7 |

諏訪山団地 | 昭和31年度 | 0.7 |

新諏訪山団地 | 昭和50年~52年度 | 0.7 |

更科団地 | 昭和61年度・平成4年度 | 0.7 |

こぶしケ丘団地 | 平成13年度・平成14年度・平成15年度・平成16年度 | 0.7 |

別表第3(第39条第2項関係)

種類 | 単位 | 金額 |

自動車の保管場所に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |