○磐梯町精神障害者居宅介護等事業運営要綱

平成14年12月20日

訓令第23号

(目的)

第1条 この事業は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、食事及び身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は磐梯町とし、その責任の下に便宜を提供するものとする。

2 町長は、社会福祉協議会、医療法人等に補助することにより事業を実施することができるものとする。

3 また、町長は、利用者、便宜の内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を地方公共団体、昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号大臣官房老人保健福祉部長、社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等及び別に定める介護福祉士に委託することができるものとする。

(運営主体)

第3条 事業の運営主体は、適切な事業実施が可能であるものとして、あらかじめ町長が指定した者とする。

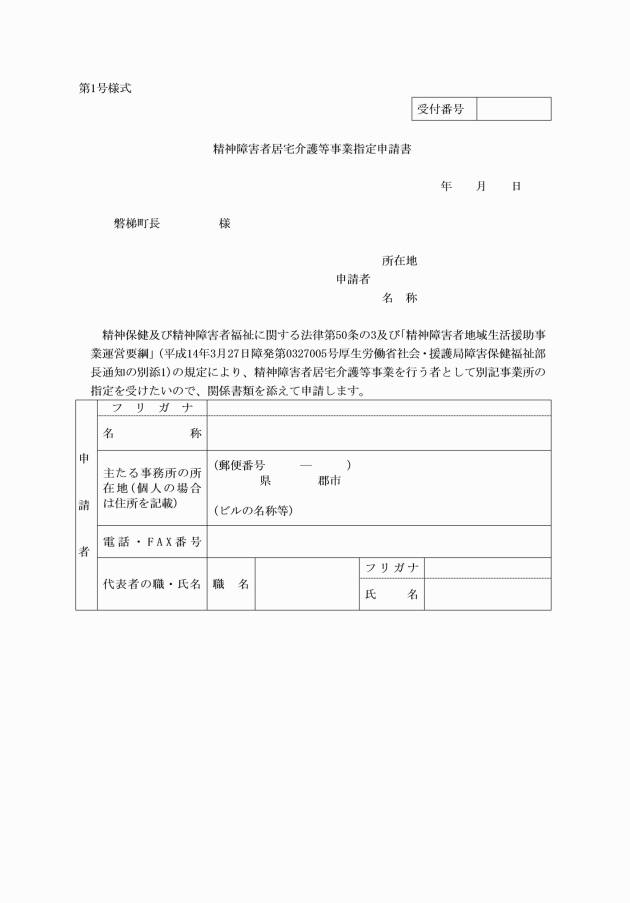

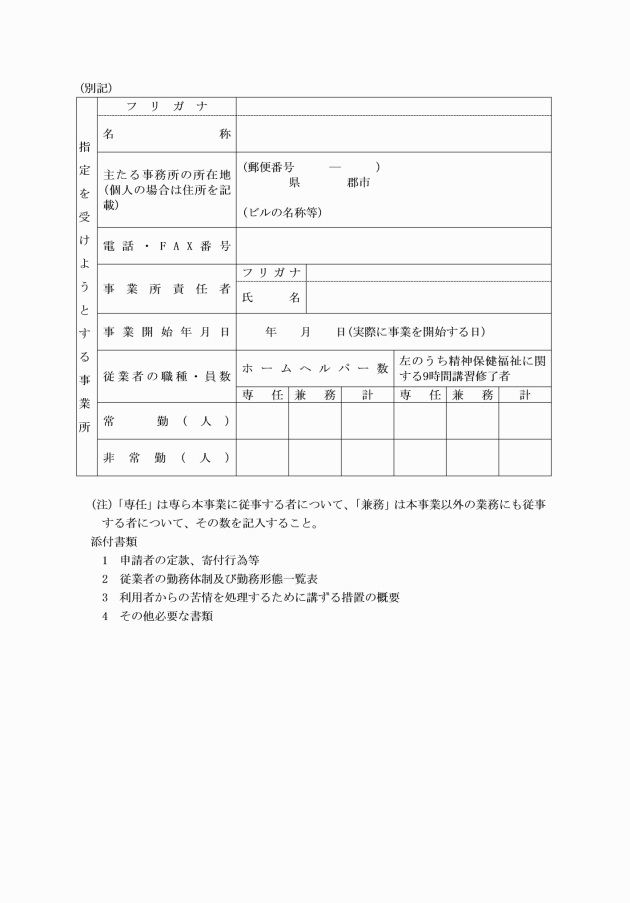

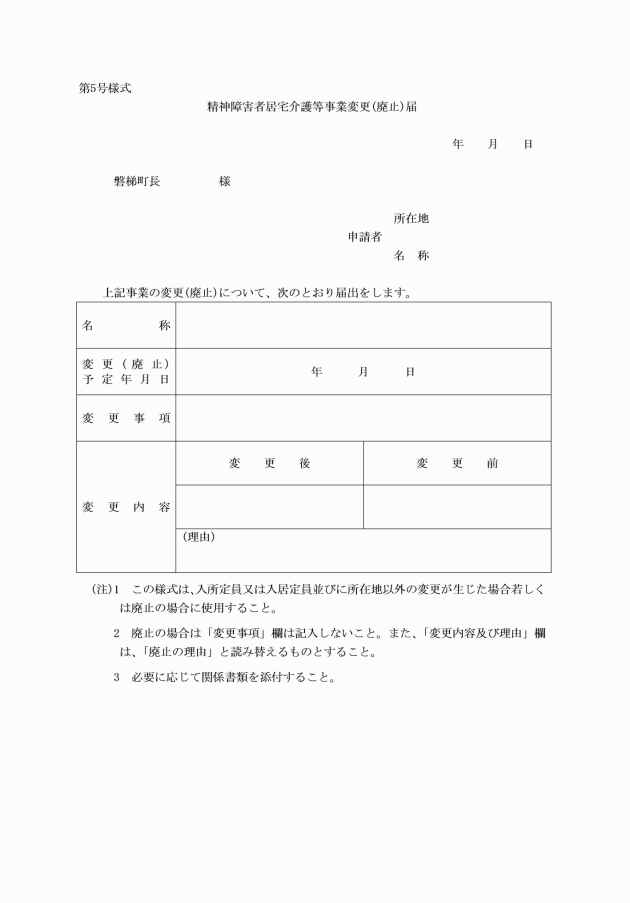

2 この事業を運営しようとする者は、「精神障害者居宅介護等事業指定申請書」(第1号様式)を町長に提出し、あらかじめその指定を受けること。

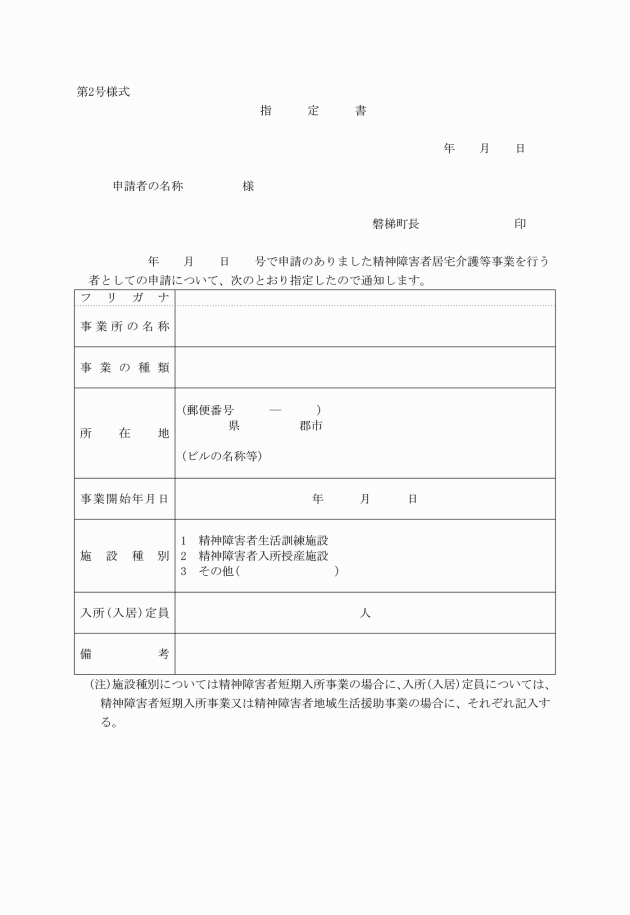

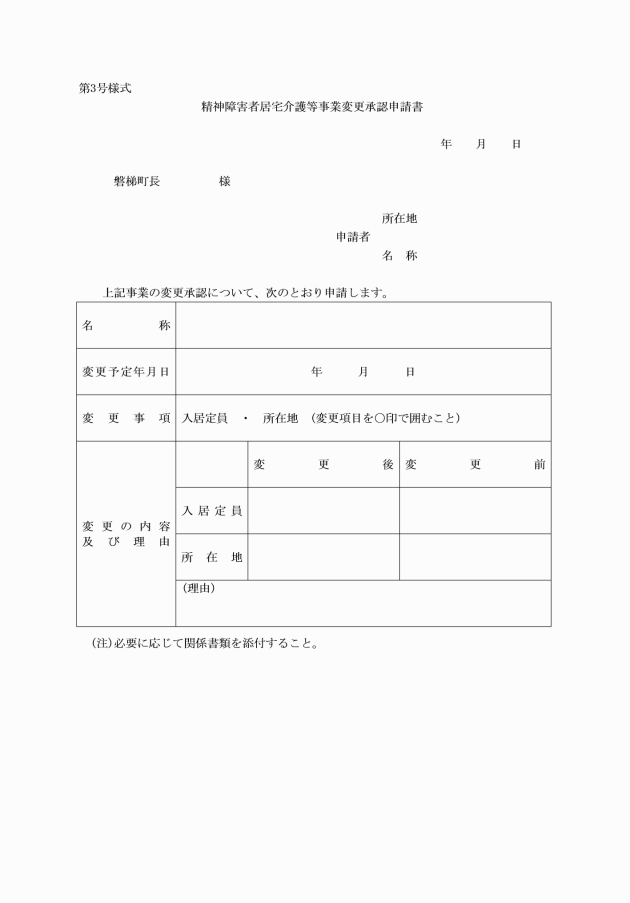

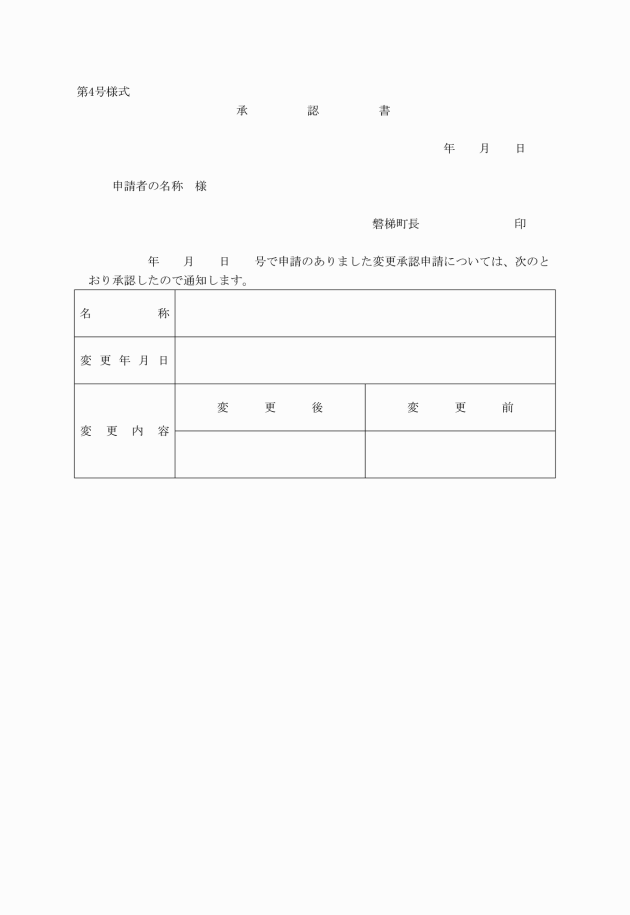

3 町長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、指定書(第2号様式)により指定するものとする。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、原則として精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等の便宜を必要とする者とする。ただし、手帳の申請と事業の利用申込みとを同時に行っても差し支えないものとする。

(サービスの内容)

第5条 事業は、運営主体により利用者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが、次に掲げる便宜のうち、必要と認められるものを供与することにより行うものとする。

(1) 家事に関すること。

ア 調理

イ 生活必需品の買い物

ウ 衣類の洗濯、補修

エ 住居等の掃除、整理整頓

オ その他必要な家事

(2) 身体の介護に関すること。

ア 身体の清潔の保持等の援助

イ 通院、交通や公共機関の利用等の援助

ウ その他必要な身体の介護

(3) 相談及び助言に関すること。

生活、身上、介護に関する相談、助言

(利用者の決定等)

第6条 ホームヘルパーの派遣は、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)からの申込みにより行うものとする。なお、町長が必要と認める場合にあっては、申込みは事後でも差し支えないものとする。

2 町長は、申込みがあった場合は、本要綱を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに便宜の供与の要否を決定するものとする。なお、便宜の供与の要否決定に当たっては、手帳又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類の所持、主治医の有無並びに利用者の同意を得て主治医の意見を求めることなどにより、病状の安定及び定期的な通院について確認することとする。

3 町長は当該精神障害者の身体の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、利用者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び供与される便宜の内容並びに費用負担区分を決定するものとする。

4 町長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由してホームヘルパーの派遣の申込みを受理することができる。

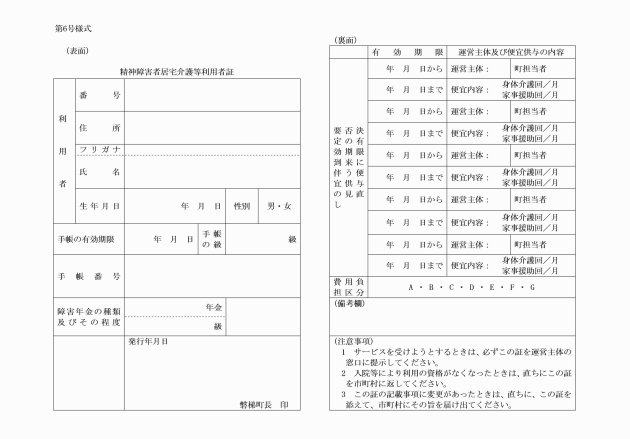

5 町長は、便宜を供与する決定をした時は、利用者等に対し「精神障害者居宅介護等利用者証」(第6号様式)を交付するものとし、利用者等はこれを運営主体に提示して利用に関する手続きを行う。

6 運営主体は、便宜の供与の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者の便宜の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、便宜の供与の契約を締結するものとする。なお、説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき、一定の場合には、電磁的方法によることも可能である。また、便宜の供与に当たっては、利用者等の多様なニーズに応じて、時間外、休日、夜間等における対応並びに派遣体制について配慮するものとする。

7 町長は、利用者について、定期的に便宜の供与の継続の要否について見直しを行うこととする。

(費用負担の決定)

第7条 町長は、原則としてあらかじめ便宜の供与に必要な時間数を決定するものとする。

2 町長は、別表の基準により便宜の供与を行った時間数に応じて、利用料を月額で決定するものとする。

3 利用者等は、町長が決定した費用を負担するものとする。

(ホームヘルパーの選考)

第8条 ホームヘルパーは次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。

(1) 心身とも健全であること。

(2) 別に定める講習又はこれと同程度以上の講習であると町長が認めたものを修了していること。

(3) 精神障害者福祉に理解と熱意を有すること。

(4) 精神障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。

(ホームヘルパーの研修)

第9条 ホームヘルパーの研修は次のものとする。

(1) 採用時研修

運営主体は、ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。

(2) 定期研修

運営主体は、ホームヘルパーに対して、年1回以上研修をするものとする。

(他事業の一体的効率運営)

第10条 町長は、この事業と身体障害者ホームヘルプサービス事業、障害時・知的障害者ホームヘルプサービス事業、母子家庭、寡婦及び父子家庭介護人派遣事業との一体的効率的運営を図るとともに、他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行い、また他の精神障害者福祉に関する諸事業等との連携を図り実施するものとする。

(関係機関との連携)

第11条 町長は、保健福祉事務所、精神保健福祉センター、医療機関、精神障害者地域生活支援センター等との連携を密にし、この事業を円滑に実施するものとする。

(事業実施上の留意事項)

第12条 ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。

2 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重してこれを行うとともに、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこととする。

3 ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに原則として利用者の確認を受けるものとする。

4 ホームヘルパーは、便宜供与開始時その他必要な場合には、保健師等が行う訪問指導と連携するものとする。

5 ホームヘルパーは、現に介護等を行っている時に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに町長及び主治医等の医療機関に報告するものとする。この場合において、報告を受けた町長は、速やかに関係機関への連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

6 ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに訪問記録を作成することとし、運営主体はこれを定期的に町長に提出するものとする。

7 町長は、この事業の実施について、地域住民に対して広報誌等を通じて周知を図るものとする。

8 町長は、業務の適正な実施を図るため、委託先及び補助先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。

9 町長は、この事業を行うため、ケース記録、便宜供与決定調書、利用者負担金収納簿その他必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。

10 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、ケース記録等の帳簿を整備し、5年間保存するものとする。

(費用の補助)

第13条 町長は、事業に要する費用を補助するものとする。

2 国及び県の補助については別に定めるところによる。

(その他)

第14条 この要綱の施行に際し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成14年12月20日から施行する。

附則(平成16年6月30日訓令第53号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

附則(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

利用者世帯の階層区分 | 利用者等負担額(1時間あたり) | |

A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |

B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |

C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |

D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |

E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |

F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |

G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |